埼玉県立 小児医療センター > 小児がん拠点病院 > 各部門の取り組み

ここから本文です。

掲載日:2023年4月14日

各部門の取り組み

血液・腫瘍科

血液・腫瘍科では、白血病・悪性リンパ腫などの悪性血液疾患、神経芽腫・横紋筋肉腫などの小児がん、再生不良性貧血・血友病・遺伝性球場赤血球症、特発性血小板減少症を診療しています。特に造血幹細胞移植の実績が多く、再発・難治性白血病の患者様の受け入れも行っています。

また、最近の新たな取り組みとして、埼玉県立がんセンターと連携したがんゲノム医療や、難治性急性リンパ性白血病に対する画期的な治療であるCAR-T療法も開始しました。

移植外科

2019年4月より、埼玉県立小児医療センターと隣接するさいたま赤十字病院に、移植センターが新設され、切除不能な肝芽腫に対する生体肝移植が実施可能となりました。

小児外科

腫瘍の生検、腫瘍全摘術を行うにあたり、内視鏡手術(胸腔鏡、腹腔鏡手術)を積極的に導入しております。内視鏡手術を導入することで、化学療法へのスムーズな移行、術後疼痛などの患者さんへの負担を軽減し、さらに整様性の向上を目指しております。

看護部

小児がんの治療は長期に及び、長期間の入院が必要となります。病棟では小児がん看護に精通した看護師がチーム医療のリーダーとなり、検査や処置、治療についての説明を子どもに合わせた方法で行い、子どもが同意して長期の治療を受けられるように支援をしています。教育支援が必要な小学生や中学生、高校生に関しては、けやき特別支援学校と情報交換を密に行い、教育が継続して受けられるような支援をしています。

さらに、病棟保育士やボランティアなどと連携しながら、遊びや季節ごとの行事などを通じて、がんと闘っている子どもたちがいつも笑顔でいられるよう支援をしています。

一方で、日々成長・発達するこどもたちを支援するために24時間寄り添っている看護師は、子どもの持つ力についてチームで考え、ケアに繋げています。ケア内容は看護計画に記載し、定期的にご家族に確認してもらいます。

子どもたちの回復する力を信じること、そして子どもたちやご家族の思いを大切にすることを信条に、看護師は日進月歩な小児がんの治療について日々知識習得に励みつつ多職種と連携しながら、子どもたちやご家族が良質な医療を受け、退院後も安心して生活が送れるよう支援しています。

栄養部

治療目的が達成できるようサポートしています。「安心・安全」「楽しく」「おいしい」食事を心がけています。治療中の食欲低下、嗜好の変化に応じ、できる限り個別対応を行っています。それでも体調に合わない場合は、自由に選択できる「アラカルト食」を提供しています。

検査技術部

臨床検査技師が、高度先進の検査による小児がん診断と治療支援を行なうとともに、チーム医療の一員として臨床研究のサポートを行なっています。主に次のことに取り組んでいます。

- 小児がんの診断と治療支援のための正確・迅速な臨床検査

希少な小児がんの診療にも対応できるよう最新の検査機器を導入し、検体検査(生化学、免疫、血液、輸血、細菌、遺伝、病理、マス・スクリーニング)や、生理検査を分野ごとに専門の臨床検査技師が正確かつ迅速に臨床検査を行っています。 - 造血幹細胞移植治療における細胞分離処理

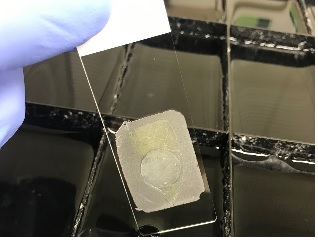

患者さんの血液から、移植治療で必要な抹消血幹細胞を抽出する細胞分離処理を行なっています。 - がんゲノム医療のためのスライド標本作製

患者さんの検体を、がんゲノムパネル検査が行える状態にスライド標本を作製しています。 - CAR-T細胞療法の細胞調整・保存

白血病・リンパ腫の患者さんの血液から、CAR-T細胞療法に必要なTリンパ球を抽出する細胞調整や、米国との製品の授受を行なっています。 - 治験の検体取り扱い

検査・検体保存などにより臨床試験のサポートを行なっています。

造血幹細胞移植治療における細胞分離処理

がんゲノム医療のためのスライド標本作製

放射線技術部

小児における治療実績が非常に豊富です。低年齢児であっても、可能な限り鎮静せずに照射を行えるよう、環境を整えております。

鎮静を行わない場合、スタッフが声をかけながら励まして治療が行えるよう支援いたします。治療部位にもよりますが、室内に設置されたモニターでアニメや映画を見ながら治療を行うことができます。

不安を覚えるお子さんに対しては病棟から治療室の寝台まで、治療するときの雰囲気になれるよう模擬練習を行います。それでも不安がとれないお子さんの場合は、CLS(チャイルド・ライフ・スペシャリスト)が付き添い、不安が和らぐよう支援しております。治療器本体には、親しみをもてるような動物の絵が描かれております。

薬剤部

医師により処方された薬物療法のレジメン監査(用法用量、投与スケジュールの確認等)を行っています。また、病棟で支持療法や相互作用、副作用の確認等も行っています。

その後薬剤部では静脈内注射だけでなく、髄腔内注射の薬等、全ての抗がん剤を無菌室内の安全キャビネットにて無菌的に調製し、患者さんへ提供しています。投与時、廃棄時の曝露対策や注意喚起を兼ねて、抗がん剤専用の払出し方法を行うなど工夫をしています。

内服の抗がん剤は簡易懸濁法が必要になることもあるので、患者さんや家族、病棟スタッフへ説明や情報提供を行っています。また、新しい抗がん剤の使用時には取扱い方法・曝露対策について病棟スタッフ向けに勉強会を開催するなど、安全に医療が行えるよう多職種と連携をしています。

臨床研究部

臨床研究とは、病気の予防・診断・治療方法の改善や、病気の原因の解明、患者の生活の質の向上などを目的として行われる医学研究であり、治験等の臨床試験と観察研究、橋渡し(トランスレーショナル)研究に分けられます。

臨床研究部は平成29年4月に新設され、研究倫理や利益相反といった研究に必要なルールを守って、医療現場ならではの臨床研究を行っています。

治験管理室

治験管理室では、治験の実施に係る諸手続きを行ったり、院内に設置された治験審査委員会の事務局を担当しています。

治験審査委員会では、治験参加者の人権と安全および福祉を守る役割を担っています。倫理的、科学的および医学的妥当性の観点から治験の実施について審査を行います。

保健発達部

各専門職が専門性を生かしながら、他部門と共同しチームとして関わっています。

- 心理

定期的な病棟ラウンドでお子さんやご家族の心理状況を把握し、必要に応じ他職種と協力して心理的ケアを行います。また、AYA世代の患者さんの集いを毎月企画しています。 - 作業療法

長い入院生活が発達(運動、コミュニケーション、日常生活動作、認知機能等)の妨げとならないよう、お子さんに応じた遊びや活動を用いて発達支援を行います。また症状や治療の変化に対応し、心身機能の維持や回復をサポートしています。 - 言語聴覚療法

主に脳腫瘍のお子さんに対し、腫瘍摘出術前後の言語評価、認知評価、コミュニケーション支援、学習支援等を実施しています。 - 理学療法

退院後に入院前の生活に速やかに復帰できるよう、入院中の症状や治療の変化に対応しながら、評価及び廃用症候群の予防を行います。日常生活動作の改善に関わります。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください