埼玉県立 小児医療センター > 各部門の紹介 > 外科系診療部門 > 形成外科

ここから本文です。

掲載日:2025年10月15日

形成外科

形成外科のご紹介

- レーザー外来再開のお知らせ

- 形成外科とは

- 形成外科での入院・手術に関して

- 唇顎口蓋裂の治療について

- レーザー治療について

- 創傷ケア外来・リンパ外来について

- 形成外科へ御受診・御紹介いただくには

- 形成外科の診療実績

- 形成外科のスタッフ紹介

レーザー外来再開のお知らせ

令和2年7月1日より、レーザー外来を再開します。

予約人数を縮小していますので、予約が取りづらい状況が続きますが、ご理解頂けますようお願い申し上げます。

入館前の体調チェックで、発熱・体調不良等を指摘された際は、治療を受けられませんのでご注意下さい。

形成外科科長 渡辺あずさ

形成外科とは

身体外表面の先天異常による機能障害の治療を主として担当しております。

また、外傷や熱傷などの傷の治療や傷あとの治療、各種皮膚腫瘍や軟部組織腫瘍の治療も行っております。主な対象疾患は以下のとおりです。

頭頸部

頭部・顔部

頭蓋骨早期癒合症に伴う顔面骨の形成異常、先天性頭皮欠損症、顔面裂、第1・第2鰓弓症候群、トリチャーコリンズ症候群、顔面神経麻痺

眼部

眼瞼下垂症、眼瞼欠損症、瞼裂狭小症、睫毛内反症、眼窩隔離症

鼻部

先天性外鼻変形、正中鼻瘻孔、鼻正中裂

耳介

先天性耳介奇形(小耳症、埋没耳、折れ耳、立ち耳、耳垂裂、等)、副耳、耳瘻孔

口唇・口腔内

口唇裂、口蓋裂、巨口症、舌小帯短縮症、巨舌症、鼻咽腔閉鎖機能不全症

手足

- 多指(趾)症・合指(趾)症、先天性絞扼輪症候群、陥入爪、弯曲爪

- 手足の治療は、当センター「整形外科」でも治療を行っております。特に、「関節の異常があり、機能的な改善を目的とした治療(先天性股関節脱臼、内反足など)」は、「整形外科」での治療となり、当科では担当しておりません。

体幹

- 乳頭・乳房の異常、臍突出、腋臭症(わきが)、等

皮膚・体表

- 良性腫瘍:表皮嚢腫、石灰化上皮腫、粘液嚢腫、血管腫、リンパ管腫、脂肪腫、等

- 悪性腫瘍

- 母斑:色素性母斑、扁平母斑、脂腺母斑、表皮母斑、異所性蒙古斑、大田母斑、等

- 血管奇形:動静脈奇形、静脈奇形、毛細血管奇形(単純性血管腫)、リンパ管奇形

外傷・瘢痕拘縮

- 顎顔面領域の外傷:裂傷、擦過傷、打撲、骨折

- 褥瘡・難治性潰瘍

- 熱傷

- 外傷後の瘢痕拘縮(全身)

形成外科での入院・手術に関して

形成外科では、局所麻酔手術・全身麻酔手術のどちらも行っております。

乳幼児の手術は、術中・術後の安静のため、原則全身麻酔下で行っています。全身麻酔での手術では、最短でも1泊2日以上の入院が必要となります。手術の種類や、合併症の有無などによって入院期間は異なりますので、担当医と相談して決定することになります。

局所麻酔の手術は日帰りで行うこともできますが、「本人が協力できること」が前提ですので、小学生以上が対象となります。

夏休みなどの長期休暇期間中の手術は、予約が集中します。希望される方は、1年前から予約を受け付けています。休暇期間以外の時期であれば、2、3ヶ月以内の手術が可能です。

*手術の予約は、電話ではお受けできません。希望される方は、必ず外来診察予約をお取りいただき、外来受診をお願いします。

唇顎口蓋裂の治療について

唇顎口蓋裂治療に関する施設選択の考え方

唇顎口蓋裂は形成外科が関与する新生児乳児の機能障害としては最多の疾患であり、多くの関係者とチームを作り、個々の患児に対して適切な時期に適切な対応をとるという診療体系は本邦に限らず多くの国で確立されております。しかし、施設により治療の優先順位とコンセプトが異なり、『治療指針が施設ごとに違う』という現象が洋の東西を問わず発生します。そのため患児のご両親が『この子の治療のためにどこに行ったら良いのか?どんな方法がベストなのか?手術がうまいのは誰か?』と迷われる事態が頻発していると考えられます。

当科ではそのようなご両親に対し治療過程を『登山』に例えてお話ししています。すなわち外科医は山登りのガイドやシェルパと同じであり、山の頂上へ導く人間です。登山ルートに関する情報やガイドに関する噂をweb情報でどれほどかき集めても、情報の多いルートを選び有名なガイドをつければ必ず登山が楽になるわけではありません。ガイドに実際に会って一緒にルートを1歩1歩登らなければわからない事の方が多いのです。web情報を検索される事を悪いとは申しませんが、ご自分で判断できる範疇を超えるweb情報とSNSの噂をかき集め、結局収拾がつかない事態に陥っている親御さんにお会いする事は少なからずあります。私見になりますが、唇顎口蓋裂という山の場合本邦に登山道は色々あるものの、わりあい人が多く登る登山道を経由すれば、どの登山口を選ばれても結局行きつく先に大きな高さの差がつくとは思いません。ガイドの選択に関しては色々な人が色々なことを言うでしょうけれども、ガイドの人柄により一生懸命営業活動する人もいれば、まるっきりコマーシャルしない人もいます。『俺は山岳ガイドがうまい』と自慢しているガイドにお願いしたけれど結果は期待したほどでもなかったという場合もあれば、『精一杯やりますので』程度しか言わないぶっきらぼうなガイドを選んだら大した苦労も挫折もなくあっさり登頂する場合もあります。ご両親の信頼に足るガイドであるかどうかは実際に会いに行かないとわからないものです。山を登る場合には児と御両親・御家族の体力を考え、あっちのルートが良いのかこっちのルートが良いのかと山の麓や中腹で迷わない事が大事であり、「体力に合わない無理なルート(非常に遠方の施設)を選ぶ」あるいは、「登山途中でルートを変えて迂回する(治療指針が異なる施設へ変更する)」のはできるだけ避けて、一度決めたらそのガイドと共にその道を進む方が結局はうまくいくように思います。

当センターでは埼玉県の地域事情を鑑みて胎児期・新生児期・乳児期のいずれの時期においても対応可能な体制を整え、より良きガイドになるべく日々診療しております。

当センターにおける唇顎口蓋裂治療

統計

埼玉県では概ね年間4~5万人程度出生しておりますが、近年出生数は年間2,000件程度ずつ減少しています。唇裂・唇顎裂・唇顎口蓋裂の発生頻度を1/600出生とした場合、年間100人程度の口唇裂患者が出生し、単独口蓋裂を1/2000出生とした場合、年間30人程度の口蓋裂患者が出生すると想定され、口唇裂患者は年間3~4人、口蓋裂患者は年間1人程度減少している計算になります。裂の詳細な説明に関しては他のwebページをご参照ください。

当センターを受診される唇顎口蓋裂関連新患患者統計を以下に挙げます。

口唇口蓋裂新患内訳

|

裂型 |

2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|

|

口唇裂 |

12 | 8 |

6 |

|

口唇顎裂 |

16 | 8 | 23 |

|

口唇口蓋裂・唇顎口蓋裂 |

27 | 21 | 23 |

|

口蓋裂 |

13 | 26 | 29 |

|

鼻咽腔閉鎖機能不全症 |

4 | 4 | 2 |

|

計 |

72 | 67 | 83 |

新生児期の取り組み

哺乳障害

新生児期に問題となるのは哺乳障害です。口唇裂単独や唇顎裂ではそれが原因で哺乳障害をきたす事はほとんどありませんが、唇顎口蓋裂では哺乳障害を高率に引き起こします。その理由は口唇から口蓋まで割れている事から口腔内を陰圧にする事が物理的に困難であり吸綴から嚥下にいたる一連の動作に支障が生じるためであり、患児は飲みたいのに飲めないという事態になっています。また、先天性心臓疾患や喉頭軟化症を合併している為に哺乳障害をきたしている場合もあります。その際は、口唇裂よりもそちらの疾患の治療が優先されますので、注意が必要です。

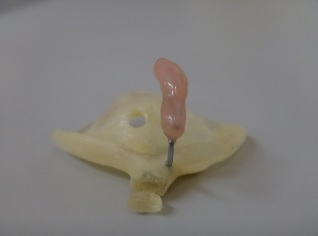

当センターでは哺乳障害のある児に対し形成外科初診時(水曜日)に哺乳用プレートを当日に作成して看護師による哺乳指導も行っています。裂のタイプによっては、術前顎矯正(PNAM)も施行しています。

哺乳プレートや術前顎矯正の詳細に関しては、毎週水曜日の唇顎口蓋裂外来で矯正歯科を受診された際にお聞きください。

矯正前

矯正中

矯正後

顎矯正用プレート(鼻矯正装置付き)

滲出性中耳炎

急に耳が痛くなる急性中耳炎と異なり、口蓋裂児では鼓膜の奥の中耳に液体が貯留する滲出性中耳炎になりやすい事が指摘されています。水が貯まる、という言い方をされる事が少なくありませんが、実際に貯留しているのは鼻水の様な粘稠な液体です。慢性化すると聴力の発達が悪くなりますので、当センターでは口蓋裂のある児に対してはルーティンワークとして、耳鼻咽喉科に受診して早期発見に努め、必要に応じて検査を行い、チュービングによる排液を計画しています。詳細は耳鼻咽喉科受診時にお聞きください。

初回手術時期

口唇と鼻を形成する初回手術は生後3~4ヵ月(首が据わる頃)を目安に行っています。ただし、口唇裂のタイプや顎矯正の有無、合併症の有無、発育・発達の状況により、手術時期が遅くなる子もいます。患者さん一人一人に対して、最適な時期に行えるように決めています。

口蓋裂の手術(口の中を閉じる手術)は、言葉を話し始める1歳前後~1歳半くらいを目安に行っています。前方まで裂がある症例には、術後に口蓋保護プレートを装着することがあります。初回手術はいずれも10日程度の入院を必要とします。

当センターの手術件数は過去3年間で初回口唇形成術が25-30件/年、初回口蓋形成術が30-50件/年となっています。

両側完全唇顎口蓋裂(術前)

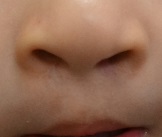

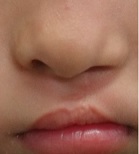

両側完全唇顎口蓋裂(術後4年正面)

両側完全唇顎口蓋裂(術後4年)

左片側性完全唇顎口蓋裂(術前)

左片側性完全唇顎口蓋裂(術後3年正面)

左片側性完全唇顎口蓋裂(術後3年)

外来通院(初回手術後)

初回手術後1年間は形成外科医による定期的外来受診(数か月毎)があり、術後1年以降は必要に応じて耳鼻咽喉科・小児歯科・矯正歯科による定期診察・言語聴覚士による発音チェックと言語訓練が計画されます。幼児になると形成外科・矯正歯科・言語聴覚士による総合診察(唇顎口蓋裂外来・水曜日)にお出でいただくことが多くなります。

咬合(歯並び)に関しては当センターには常勤の矯正科医が在籍していないため、永久歯が萌出する5~6歳頃に当院の非常勤医のクリニックあるいは地域で更生医療登録をしてある矯正科医に紹介をしています。当センターから紹介する矯正歯科の先生方とは定期的に症例相談のセミナーを開催しており、抜歯の必要性や顎裂部の骨移植時期に関しては担当の先生と直接相談をして決定しています。

言語に関しては当センター発音外来を受診して評価を行い、鼻咽腔閉鎖不全(鼻から空気が漏れる)が疑われる場合には5~6歳頃に発音時のセファログラム(レントゲン写真)撮影や鼻咽腔ファイバー検査(耳鼻咽喉科で鼻からファイバーカメラを入れて奥を観察する検査)を必要に応じて施行し、定期的な院内カンファレンスで結果の検討と対策を考案しています。

修正手術・追加手術

- 鼻咽腔閉鎖術(咽頭弁)

5~6歳頃に言語聴覚士により鼻咽腔閉鎖機能不全と判断された患者さんに対してはカンファレンスののちに折りたたみ式咽頭弁(上方茎)を施行しています。この手術は術後に睡眠時無呼吸が発生する場合があるので、扁桃やアデノイドが大きい場合には耳鼻咽喉科により扁桃・アデノイド摘出手術を先行していただく場合やアデノイドが萎縮するまで経過観察する場合があります。

- 顎裂部骨移植術

担当する矯正歯科医により5~6歳時に骨移植するケースと9~10歳時で手術するケースに大別されている傾向です。1回の骨移植で骨が生着しない場合や経過中に移植骨が痩せて細くなるため再移植する場合があります。

- 鼻修正術

本人の社会的ニーズに依る部分が大きく、かつ手術回数が多いほどその後の修正が非常に困難になる部位ですので、御両親のご希望は優先しておらず本人からの希望があるまで待機しています。10歳以上で本人の希望がある場合に予定しますが、うつぶせ寝をする児は術後再変形をきたすケースが少なくないので施行しない事があります。

※当センターは小児病院ですので、15歳未満の患者さんが治療対象となりますが、新生児・乳児期から当院で継続的に治療されている患者さんに関しては、原則的に20歳までを目安に当院で手術しています。他院で治療されている患者さんの修正術に関しては、成人を治療対象としている施設に紹介しています。

- 顎骨形成術

骨格性の反対咬合(受け口)の場合には担当される矯正歯科医の指示により顎骨の成長終了を待って17~18歳頃に顎骨形成手術も施行していますが、現在は他院を紹介しているケースが多いです。鼻咽腔閉鎖機能が軽度不全の患者さんでは骨切り術後に鼻咽腔閉鎖不全が発生する場合があるので、他院で骨切り術を施行する場合でも術前に当センターの言語聴覚士による検査をするようにしています。鼻咽腔閉鎖不全が発生した場合には患者が20歳過ぎであっても当センターで鼻咽腔閉鎖術(咽頭弁)を施行しています。

当センターへの紹介を検討している関連施設の先生方へ

産婦人科・小児科医院の先生方

口蓋裂のある場合に、哺乳障害が問題となってきますが、口蓋裂用乳首・哺乳瓶の使用で哺乳できる事が多いので、まずは試してみてください。すぐに入手できない時、または専用哺乳瓶を使っても哺乳困難な時は、シリンジを使ったり、チュービングで対応していただいて構いません。

当センターへの紹介は、母子ともに退院してからで大丈夫ですが、「口蓋裂のある患児」「哺乳に問題のある患児」は、できるだけ早めの水曜日に初診予約を取ってください。「口唇裂単独」で哺乳に問題のない症例では、他の曜日に受診していただいて大丈夫です。もし、予約がいっぱいで近日中の予約が取れない際は、当センター形成外科医師に御連絡ください。

他に合併症等があり、出生直後より管理が困難な症例に関しては、当センターの新生児科に直接御相談ください。

胎児診断カウンセリングに関して

かかりつけの産科で口唇口蓋裂と診断されている胎児のご両親に対して、出生前カウンセリング(月曜日午後)を行っております。希望される際は、予約センターにお電話頂き、「唇裂胎児診断外来」の予約をお取り下さい。

確定診断目的・他の合併症の有無に関するスクリーニング検査・超音波検査をご希望の際は、「新生児科」の胎児診断外来にご相談下さい。

レーザー治療について

当センターでは、保険診療が認められている疾患に限り、レーザー治療を行っております。主に、血管腫や毛細血管拡張症などの「赤いあざ」に対してはVビームレーザーを使用しています。太田母斑・異所性蒙古斑などの「青いあざ」や、扁平母斑などの「茶色のあざ」に対してはQスイッチルビーレーザーを照射します。

いずれのレーザーも痛みを伴う治療ですので、局所麻酔(クリーム)もしくは全身麻酔での照射を行っています。

当センターを初めて受診される方は、まず当科の初診予約を取ってください。実際に診察し、「レーザー治療の適応があるか」「レーザーの効果が期待できるか」「全身麻酔が必要か、局所麻酔で可能か」「再発や副作用の可能性」等を判断してご家族に説明します。その上で、レーザー治療を希望される場合に、改めてレーザー治療の予約を取ります。レーザーを使用できる日時が限られている為、初診当日には治療できない場合が多いですので、ご注意ください。

また、同様の治療を当センター皮膚科でも施行しています。どちらを受診していただいても構いません。予約状況等を確認の上、都合の良い方を選択してください。

創傷ケア外来・リンパ外来について

創傷ケア外来

重症心身障害児や、車いす・装具などを使用しているお子さんの中には、様々な皮膚トラブル(発赤・かぶれ、褥瘡など)を抱えている方が多いです。そのような症状の治療や予防を、それぞれのケースに合わせて対応する為の外来です。当センターに常勤している、皮膚・排泄ケア認定看護師(WOC看護認定看護師)とともに診察を行っていますので、胃瘻や膀胱瘻を造設した後のケアや、管理に関する相談にも対応しています。

リンパ外来閉鎖のお知らせ

2016年1月より、リンパ専門外来を開設しておりましたが、担当医(加藤 基医員)の異動に伴い、2018年4月に閉鎖いたしました。

これまで診察・治療を行っていた患者さんは、引き続き診療を継続いたしますが、新規の患者さんは対応できない状況ですので、ご了承ください。

リンパ外来

2018年4月より閉鎖しております。

形成外科へ御受診・御紹介いただくには

- 医療機関の皆様へ:紹介状・診療情報提供書を患者さんのご両親にお渡しください。

- 初めて受診されるご両親へ:予約専用電話番号 048-601-0489で診察日の予約をお取りください。

なお、形成外科外来初診の診察日は月曜日から金曜日です。診察日により担当する医師や時間が異なりますのでご注意ください。

形成外科の診療実績

手術件数(レーザー除く)

|

手術内容 |

2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|

|

口唇口蓋裂 |

117 | 99 | 112 |

|

頭蓋・顎・顔面の先天異常 |

72 | 75 | 80 |

| 頚部の先天異常 | 1 | 3 | 2 |

|

四肢の先天異常 |

54 | 45 | 44 |

|

体幹(その他)の先天異常 |

10 | 11 | 14 |

|

良性腫瘍 |

152 | 167 | 183 |

|

悪性腫瘍 |

1 | 2 | 2 |

|

瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド |

14 | 14 | 12 |

|

外傷 |

41 | 24 | 47 |

|

難治性潰瘍 |

0 | 0 | 0 |

|

炎症・変性疾患 |

6 | 1 | 0 |

| その他 | 3 | 4 | 4 |

|

【内訳】全身麻酔手術(小計) |

410 | 389 | 418 |

|

【内訳】局所麻酔手術(小計) |

61 | 56 | 82 |

|

手術件数(合計) |

471 | 445 | 500 |

レーザー件数

| レーザー件数 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|

| 全身麻酔レーザー(小計) | 50 | 40 | 37 |

| 局所麻酔レーザー(小計) | 254 | 347 | 349 |

| レーザー件数(合計) | 304 | 387 | 386 |

形成外科のスタッフ紹介

|

名前 |

渡邊 彰二 |

|---|---|

|

役職 |

副病院長 |

|

専門(得意分野) |

口唇口蓋裂・顎顔面形態異常・耳介変形・血管腫 |

|

資格 |

日本形成外科学会専門医、日本形成外科学会領域指導医、 小児形成外科分野指導医、皮膚腫瘍外科指導専門医、東京大学非常勤講師、東京慈恵会医科大学非常勤講師 |

|

最終学歴(卒業年) |

昭和大学(1988年(昭和63年)卒) 昭和大学大学院(1992年(平成4年)卒) |

|

名前 |

渡辺 あずさ |

|---|---|

|

役職 |

科長兼副部長 |

|

専門(得意分野) |

口唇口蓋裂・レーザー・創傷外科 |

|

資格 |

日本形成外科学会専門医、日本形成外科学会領域指導医、 小児形成外科分野指導医、レーザー分野指導医 |

|

最終学歴(卒業年) |

鹿児島大学(2000年(平成12年)卒) |

| 名前 | 片岡 美紗 |

|---|---|

| 役職 | 医員 |

| 専門(得意分野) | 形成外科 |

| 最終学歴(卒業年) | 三重大学(2017年(平成29年)卒) |

| 名前 | 吉岡 梓 |

|---|---|

| 役職 | 医員 |

| 専門(得意分野) | 形成外科 |

| 最終学歴(卒業年) |

旭川医科大学(2019年(平成31年)卒) |

| 名前 | 新田 直久 |

|---|---|

| 役職 | 医員 |

| 専門(得意分野) | 一般形成外科 |

| 最終学歴(卒業年) | 千葉大学(2021年(令和3年)卒) |

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください