埼玉県立 小児医療センター > 各部門の紹介 > 内科系診療部門 > 神経科 > 健康情報/てんかんて何?

ここから本文です。

掲載日:2025年4月14日

健康情報/てんかんて何?

このページは、てんかんとてんかん発作に関して一般的なことを知っていただく為に作成されています。実際の診療ではお子様の状況に応じてここに記載されていることとは異なる治療、対応が必要になることもあります。ここに記載されていることに基づき、担当の医師と相談しないで独断で治療内容を変更したりしないようにお願いします。

- てんかんて何?

- てんかんは遺伝によるのか?

- 知能とてんかんとの関係

- てんかん発作時の対応

- てんかんの診断

- てんかんの治療

- ウエスト症候群(点頭てんかん)の診療実績

- てんかんの指定難病ガイド

- 予防接種(別のページへ)

- てんかん教室について(別のページへ)

てんかんて何?

人間の脳は神経細胞が集まってできており、その神経細胞は電気的な信号を発信して脳内の神経細胞と体のあらゆる場所との間を何百万もの微小な電流が流れることにより手足を動かし機能しています。てんかんとは、その電気的信号の発信に、不都合が生じ繰り返し(慢性的に)異常な電気的信号が生ずる状態をいいます。てんかんの場合には、正常の場合よりもずっと強い電気的変化が突然生ずることによって、正常の機能が遮断され意識や体の運動あるいは感覚に異常をきたします。そうした身体的な変化をてんかん発作と呼びます。このような電気的変化は、脳のある一部分で生じていることもあるし(部分発作)、脳全体で生じている場合(全般発作)もあります。この電気的な変化は発作でないときも時々でているので、その電気的変化をみる検査が脳波検査になります。

てんかん発作をもたらす脳の異常の原因は、脳奇形などの先天的なものから脳炎や髄膜炎などの後天的な脳障害があり、MRIやCTスキャンなどの画像診断(脳の形をみる検査)で脳の異常部位が明らかになることもあります。しかし、てんかん全体の中でMRIやCTスキャンで原因のわかることは少数にすぎず、多くの方は明らかな原因を特定できません。

てんかんは遺伝によるのか?

一般の新聞などでも報道されるように最近の遺伝学の進歩はめざましく、てんかんに関する遺伝子の検索も進んでおり、一部のてんかんにおいてはその発症と関連する遺伝子が分かってきています。しかし、遺伝子異常が明らかになったてんかん患者さまのご両親がその遺伝子を持っているとは限りません。突然変異として起こることも多いのです。ですから、遺伝子の異常があるといっても親から子へと伝わった結果としての“遺伝”ではなく、多くの方が考えられるようなどちらかの家系に問題があるといった“遺伝”ではありません。大抵の場合、てんかんが家族性のものとなるような“遺伝”であることは全くないと言ってよいでしょう。

知能とてんかんとの関係

一般にてんかんだからといって知能が後遅れるわけではありません。多くのてんかんの人々の知能テストの結果は正常です。また、成人となったてんかんを持つ人々の多くは、高度の知能が要求される分野で成功を収めています。けれども乳幼児期や学童期に発症したてんかんの一部は、知的障がいを伴います。

てんかん発作時の対応

白目をむいて、顔色が青ざめて意識を失い、手足を硬直しけいれんを起こしている状態をみると恐怖を感じ、1分がすごく長く感じることと思います。しかし、ほとんどのてんかん発作は数秒間から数分の後に自然に止まります。脳には発作を終わらせ、正常な機能に戻すようなメカニズムも備わっているからです。ですから、その後の治療に役立つ情報を得るためにも、あわてないように自分に言い聞かせ、落ち着いて対応することが大切です。

“自分の舌をかんでしまう、舌を飲み込んでしまう”として、発作中に箸や、指などを口の中に差し込むことがありますが、自分の舌を飲み込んだり咬むことはありません。かえって口の中を傷つけたり、歯が折れて気管内に入ったり害になることもあります。まず安全な場所に移して、可能であれば横向きに寝かせてあげてください。そして発作の様子を見ていただくこと(観察)が重要です。抗てんかん薬を決める上で発作の型が重要です。多くの場合、医師は直接発作をみることができないので、保護者による発作観察が治療を決める上で一番重要な情報になります。発作観察においては特に眼球、手足の動きの方向と左右差をみていただくことがポイントです。

まれに、けいれん重積といって30分以上けいれん発作が持続してしまうことがあります。このような場合は緊急で病院を受診して治療を受けることが必要になります。また、このようなけいれん重積を起こす可能性が高いため、あらかじめけいれん発作中に投与できる抗てんかん薬の座薬(肛門から挿入する薬)を処方されている場合は、医師の指示に従い投与してください。日本で使用されている抗てんかん薬の座薬としてはダイアップがもっとも一般的で、ほかには状態に応じてエスクレ、ワコビタール、セニランなどが使用されることがあります。

てんかん発作を起したときの周囲の対応

- まず、自分が落ち着く。

- ゆっくりと横向きにする(もし怪我がない場合)。

- 呼吸を妨げるようなネクタイなど首の回りのものを緩める。

- 周囲の危険物、とがったものなどをどける。

- 指や堅い物を口の中に押し込もうとしない。

- けいれんを止めようと無理矢理押さえつけたりしない。

- 発作が終わり、意識が戻り、状況を完全に理解できるようになるまで付きそう。

- もし、その人がてんかんと診断されていて、その発作が数分で終わり怪我もない場合は、救急車を呼ぶ必要はありません。

てんかんの診断

保護者の方による発作観察の情報がてんかんの診断と治療のために最も重要な情報となります。発作が始まる直前に何があったのか、発作中では眼球、手足の動きの方向と左右差、意識の有無などの情報が大切です。

次に必要なものは脳波(EEG)です。脳は電気的な信号を発信して機能しているので、その電気的な信号を頭部に貼り付けた小さな電極によって拾い出して“波”として表す装置が脳波計です。てんかんに特有な“波”を見つけることで、ある人がてんかんであるかどうかを診断するうえで役立ちます。しかし、脳波検査によって必ずてんかんの徴候が明らかになるとは限りません。なぜなら、脳の電気的信号の異常は脳の深い部分で発生することもあるので、頭皮の上に置かれた電極からは記録できないこともあるからです。さらに、脳の電気的信号の異常は心臓の不整脈のようにでたりでなかったり、突発的に出現するため出現頻度が少ないと記録中に見つけられないこともあるからです。そのため脳波検査は繰り返し行うことが必要になります。

脳の形をみる画像診断法のCTスキャンやMRIスキャンは、発作の原因となり得るような脳の奇形、腫瘍、瘢痕などを見つけるために使われます。

脳波、CTスキャン、MRIスキャンなどの検査では検査中に安静を保つことが重要です。検査中に頭部を動かすとアーチファクト(人工的産物、雑音、本来の異常ではなく人為的にみられてしまうもの)が出現し、本当の異常がわかりにくくなってしまいます。そのため、お子様の検査の場合は睡眠導入薬を使用し眠った状態で検査を行わなければならないことが多くなります。検査で来院される場合は直前のお昼寝などを控えていただけるとより円滑に検査ができると思います

てんかんの治療

てんかんの治療は、ほとんどの場合で抗てんかん薬(発作を抑制する薬)の内服による薬物療法が行われます。West症候群などの特殊なてんかんではホルモン剤や免疫製剤などの注射薬による薬物療法や特殊な食事療法であるケトン食療法、難治性で脳の中の病変が切除可能な場合は外科手術が行われることもあります。

現在、多数の薬物がてんかん治療に使われています。それらの薬物は異なるタイプの発作をコントロールします。どれかひとつの薬ですべてのてんかんでよくなるわけではなく、発作のタイプと頻度、内服のしやすさ、副作用で生じるその人にとっての不都合の程度などからその方にあった薬剤を探していくことになります。医師はできる限り1種類の薬でコントロールしようとしますが、特別なタイプのてんかんや複数のタイプの発作を持つ人は2種類以上の薬を飲まなければならないかもしれません。抗てんかん薬は体の中である一定レベル以上にならなければ効果が現れません。副作用の心配から少量から初めて効果のある量まで増やすのには数週間以上を要することになり、その効果を維持するのにはそのレベルを保たなければなりません。飲んだり飲まなかったりでは充分な濃度にならず、効果判定も不十分になってしまうので、医師の指示に従って内服を行ってください。最終的な目標は、発作を充分に抑制し、しかも、眠気やその他の好ましくない副作用を生じない血中濃度を維持することになります。

てんかんを持つ人の半分は、薬をきちんと服用している限り完全に発作をコントロールすることが期待できます。また、30%の方々は薬によってある程度まで発作の回数が減ります。20%については、現在の薬物療法では数種類の内服にもかかわらず完全に発作をコントロールすることが困難で、発作は繰り返してしまいます。

抗てんかん薬の内服により発作が数年間コントロールできたら半分以上の人で薬物療法を中止できるかもしれません。その場合でも急激に薬物を中止することは危険で、何ヶ月もかけてゆっくり“減量”していきます。薬は決して突然やめるべきではありません。発作が数年間ない場合は、薬物の中止の危険性と利点について医師に相談したら良いでしょう。

West症候群における治療実績

小児神経疾患の中で罹患率が高い疾患としては脳性麻痺、知的障がい、自閉症などを含む発達障害、そしててんかんなどの痙攣性疾患があげられます。埼玉県立小児医療センター2001年度の年報では神経科および保健発達部発達外来神経科担当初診患者1021名の内301名(29.5%)が痙攣性疾患で、痙攣性疾患の約半分がてんかんでした。このように小児神経疾患の中で占める割合の多いてんかんにおいて、West症候群は年齢依存性の臨床症候を示す小児期特有の難治性てんかんの代表です。埼玉県立小児医療センターが1983年4月1日に開設して以来、地域の諸先生よりこれまでに数多くの神経疾患患者様をご紹介いただいております。その中でWest症候群は開設以来20年の合計で200例以上にのぼり、この数字は他の施設より際だって多いものです。この小児期特有のてんかんであり、難治性てんかんの代表であるWest症候群を例に、当センターにおけるてんかんの治療成績をお示しします。

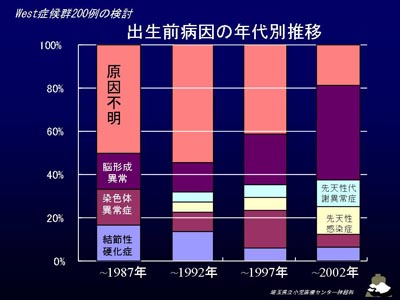

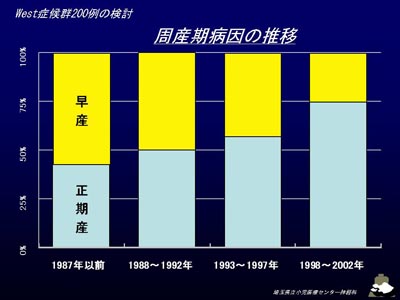

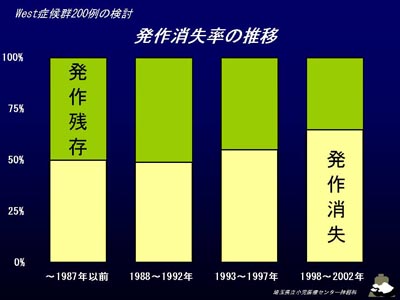

1983年4月1日より2002年12月31日までの間に、埼玉県立小児医療センター神経科を受診したWest症候群200例の診療記録よりその病因、頭部画像所見、治療に対する反応を調査し、当センター開設以来の20年間を第1期から第4期までの5年ごとの4期に分け病因、治療効果としての発作消失率の推移を検討しました。その結果、West症候群の病因は200例のうちの41例20.5%が潜因性でした。残りの159例は症候性で、細分類では出生前病因が45.0%、周産期病因が30.5%、出生後病因は4.0%でした。出生前要因の中では原因不明が最多で、ついで脳形成異常、染色体異常の順でした。病因の年代推移では年代が進むにつれて出生前病因の原因不明の比率が減少し、脳形成異常の比率が増加していました(図1)。さらに周産期病因を早産と正期産にわけてみると早産児のWest症候群が減少し、正期産児のWest症候群の比率が増加していました(図2)。初期治療の反応性をみると第1期では発作消失率は50.0%だったが、第4期では65.0%に改善しております(図3)。20年間の病因の推移から未熟児医療の進歩に伴う変化とMRIなど頭部画像診断技術を中心とする診断技術の向上に伴いWest症候群の病因診断が向上している事が明らかとなり、発作消失率が向上するなど治療成績も改善していました。

出典:浜野晋一郎、杉山延喜、望月美佳、田中学、南谷幹之、山下進太郎.West症候群200例の病因:20年間における推移.埼玉小児医療センター医学誌 2003;20:52-60

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください