埼玉県立 小児医療センター > 各部門の紹介 > 内科系診療部門 > 腎臓科

ここから本文です。

掲載日:2025年11月4日

腎臓科

腎臓科のご紹介

腎臓科とは

腎臓科では、ネフローゼ症候群、検尿異常(血尿、タンパク尿)、腎尿路異常(水腎症、嚢胞腎)、急性腎炎(溶連菌感染症後)、慢性腎炎(IgA腎症、C3腎症など)、全身性エリテマトーデスやIgA血管炎などの全身性疾患に伴う腎合併症(ループス腎炎、紫斑病性腎炎)、尿路感染症、腎代替療法(血液透析、腹膜透析)、および夜尿症や昼間尿失禁の診療を担当しています。

当センターは、日本腎臓学会認定教育施設であり、複数の腎臓学会専門医が診療と教育に当たっております。

入院患者内訳

| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 総入院数(人) | 258 | 273 | 248 | 221 |

237 |

249 | 273 | 284 |

|

特発性ネフローゼ症候群 |

84 | 97 | 74 | 71 | 75 | 61 | 67 | 92 |

| IgA腎症 | 15 | 11 | 15 | 14 | 18 | 27 | 35 | 27 |

| 紫斑病性腎炎 | 9 | 13 | 14 | 15 | 17 | 23 | 9 | 25 |

| ループス腎炎 | 15 | 12 | 12 | 7 | 10 | 32 | 18 |

23 |

| 急性糸球体腎炎 |

4 |

7 | 11 | 6 | 1 | 2 | 9 | 23 |

| 腎尿路異常検査入院 | 20 | 26 | 23 | 24 | 22 | 18 | 36 | 36 |

| 尿路感染症 | 8 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 12 | 7 |

| 腹膜透析関連 | 14 | 14 | 3 | 4 | 15 | 14 | 17 | 13 |

| その他 | 89 | 88 | 81 | 74 | 73 | 65 | 70 | 38 |

腎臓科の特色

1.腎生検

蛋白尿が持続する場合は慢性腎炎が疑われるため、腎生検(4泊5日入院)を行います。腎臓病理専門医による、迅速かつ正確な組織診断が可能です。当センターは、小児では全国有数の腎生検施行数が多い施設となっています(下記)。

近年では、麻酔科医や外科医と連携することで、あらゆる体格の患者様でもより安全な腎生検(全身麻酔下での経皮的または腹腔鏡下の針腎生検)を行うことが可能となりました。

腎生検の内訳

| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 腎生検件数 | 69 | 69 | 64 | 55 | 81 | 68 | 69 | 57 |

|

特発性ネフローゼ症候群 |

24 | 28 | 19 | 16 | 24 | 13 | 25 | 18 |

| IgA腎症 | 11 | 8 | 9 | 7 | 10 | 12 | 10 | 11 |

| 紫斑病性腎炎 | 6 | 10 | 10 | 13 | 9 | 10 | 3 | 12 |

| ループス腎炎 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 |

| 急性糸球体腎炎 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |

| C3腎症 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |

| 尿細管間質性腎炎 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |

| 無症候性蛋白尿 | 11 | 2 | 10 | 3 | 15 | 13 | 3 | 3 |

| 膜性腎症 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |

| その他 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 |

2.特発性ネフローゼ症候群

当科がもっとも得意とする疾患であり、下記に示す管理を行っております。

- 初発時の治療方針通常、約一ヶ月の入院治療を行っております。なお当センターは、埼玉県立けやき特別支援学校(小学校・中学校)が院内に併設されており、ベッドサイドでの授業参加もできますので、長期入院による学業の遅れを最小限にすることができます。

- 再発時の治療方針

再発時に、全身浮腫や消化器症状、あるいは著明な低蛋白血症をきたしていなければ、基本的に外来で管理しています。そのためには、「再発の早期診断」が重要になるため、ご家庭で早朝尿の尿試験紙検査を行ってもらっています。早朝尿の尿試験紙で再発が疑われる場合は、土日や祝日でも腎臓科医師が対応し、きめ細かい管理を行うことに努めています。 - 頻回再発、ステロイド依存性の治療方針

小児のネフローゼ症候群のうち約3分の1は、頻回再発・ステロイド依存性へ移行し、その副作用(成長障害、肥満など)や学校生活にも支障が出てきます。我々は、再発を最小限とし通常の社会生活がおくれるように、免疫抑制薬やリツキシマブを導入しています。導入する際には、効果や副作用を十分に説明し、患児の重症度と保護者の意向もふまえて選択しています。 - 免疫抑制薬

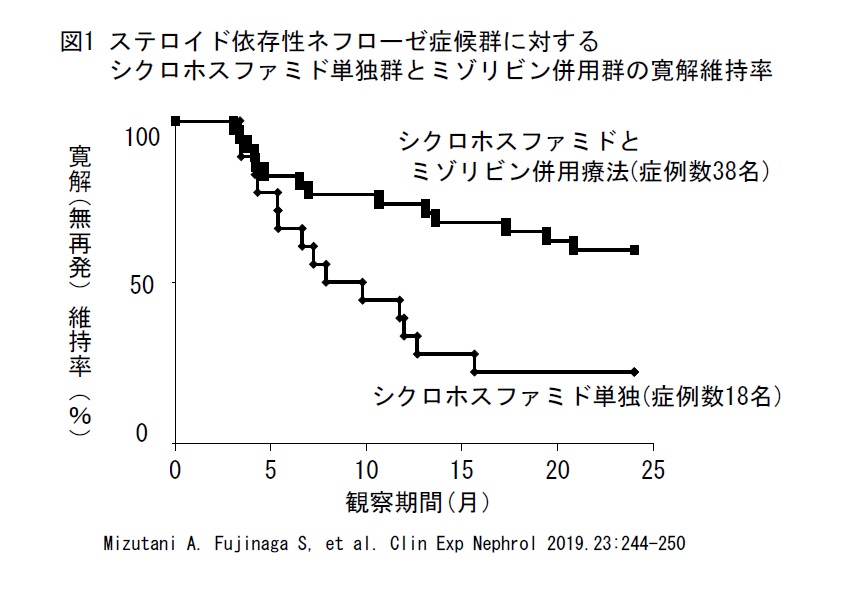

我が国では、1980年代より多くの臨床研究がされてきた歴史的背景から、シクロスポリン(ネオーラル)が第一選択となることが多いです。しかし、シクロスポリンの効果は内服中のみに限定され、中止後は再び頻回再発・ステロイド依存性へ戻ってしまうため、長期治療(2年以上)が必要となり、その結果、慢性の腎毒性が問題となってきます。慢性の腎毒性は血液検査ではわからないため、腎生検が必要になります。さらに長期治療をおこなっても、ネフローゼ症候群が治癒することは少なく、成人期になっても再発が持続する場合も少なくありません。我々は、シクロスポリンを使用する前に、シクロホスファミド(エンドキサン)やミゾリビン(ブレディニン)を導入することもあり、その有効性を国内外の医学雑誌に報告してきました。シクロホスファミドを使用後に副作用の少ないブレディニンを継続することで、2年間の無再発率を改善させることに成功しております(図1)。また、シクロスポリン後に再発が持続する患児に対して、慢性腎毒性のないミコフェノール酸モフェチル(セルセプト)も使用しています。ミコフェノール酸モフェチルは、我が国ではネフローゼ症候群に適応外ですが、副作用が少ないため、すでに海外では免疫抑制薬の第一選択になりつつあります。 - リツキシマブ

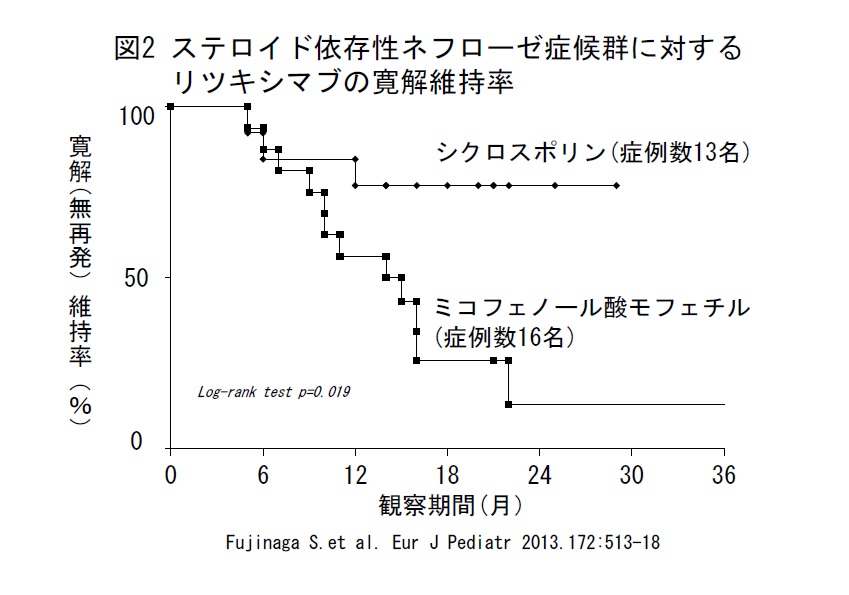

免疫抑制薬投与後もネフローゼ症候群の再発が持続する重症患児に対しては、リツキシマブ(リツキサン)を投与(点滴治療)しています。リツキシマブは2014年から保険適用となりましたが、我々の施設では2007年から100名以上の使用経験があります。リツキシマブ投与後、免疫抑制薬(シクロスポリンやミコフェノール酸モフェチル)を継続することで、ほとんどの患児は1年以上の無再発期間が得られます。(図2) - 長期管理の必要性

小児期発症のネフローゼ症候群は、小児期のみならず成人期も再発が持続する場合や、高血圧や腎機能低下(慢性腎臓病)が出現する場合もあるため、長期の管理が必要となります。当科は、小児期のみならず成人期のネフローゼ症候群の治療経験も非常に豊富ですので、長期間にわたって適切な管理をさせていただきます。ネフローゼ症候群を発症し、将来的に不安に思われている方、小児期を超えた(中学校卒業)後も、ご相談いただければ是非対応させていただきます。

3.IgA腎症、紫斑病性腎炎

IgA腎症、紫斑病性腎炎は、慢性腎炎のうち最も多い疾患ですが、腎生検や治療のタイミングは施設によって様々です。たとえ小児期は無症状でも、尿蛋白が持続する場合、20~30年後の成人期に末期腎不全へ陥ることが危惧されるため、早期発見早期治療が重要と考えられています。

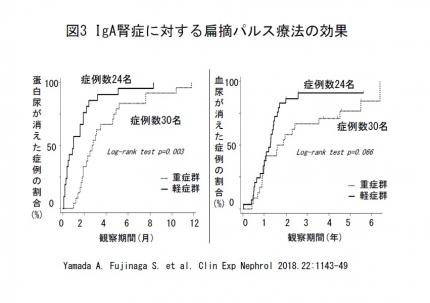

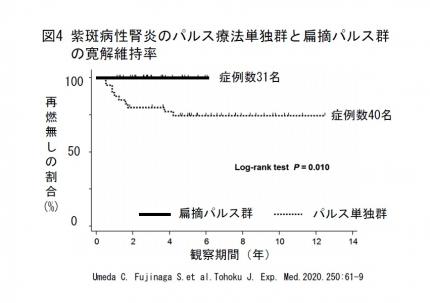

当科では、成人例で実績のあるステロイドパルスと扁桃摘出術の併用療法(扁摘パルス療法)を採用しており、その治療経験は小児で最も豊富な施設の一つです。扁摘パルス療法は、成長障害などのステロイド薬の重篤な副作用は少なく、早期の蛋白尿消失が得られ、さらに扁桃摘出術による再燃の抑制効果も報告しております(図3、4)。またネフローゼ症候群と同様に長期のフォローを行っており、扁摘パルス療法を発明された堀田修先生(堀田修クリニック)とも連携を取らせていただいております。

4.ループス腎炎(全身性エリテマトーデスの腎合併症)

小児の全身性エリテマトーデスは、重症腎合併症(ループス腎炎)を認めることが多く、ループス腎炎の重症度が予後を決定するため、小児腎臓病専門医による腎組織評価と適切な初期治療が重要です。

初期治療としては、ステロイドパルス療法と免疫抑制薬(シクロホスファミド、ミコフェノール酸モフェチルなど)を行い、早期の寛解を得ることが可能です。また腎臓以外の他臓器合併症も、感染免疫科、眼科など他科の医師と協力しながら適切な管理を行っております。近年では、ハイドロキシクロロキンや生物学的製剤の開発によって、以前より早期のステロイドや免疫抑制薬の減量が可能となっております。患者様のご希望に合わせて、成人期以降も長期にわたってのフォローを行っております。

5.急性腎炎症候群

高血圧、乏尿、浮腫のある急性期は、入院管理での治療(約2週間)を行っています。ほとんどは溶連菌感染症後急性糸球体腎炎で自然に治癒しますが、まれに透析を要する例や尿蛋白や腎機能障害が遷延し腎生検を行う例も存在します。

6.先天性腎尿路異常

先天性腎尿路異常は様々な腎尿路の形態異常の総称で、本邦の小児末期腎不全の原因疾患の約40%と、最も頻度が高い疾患群です。胎児超音波検査で発見されることや、尿路感染症を契機に発見されることが多いですが、他疾患罹患時に偶然発見されることもあります。1つの先天性腎尿路異常がある場合、他の腎尿路異常を合併することも多く、早期の正確な診断のためには画像検査が不可欠のため、当センターでは放射線科医師と連携し、以下の画像検査のために3泊4日の検査入院を行っています。

- 超音波検査

腎尿路の構造を非侵襲的に画像として観察することができます。 - DMSAシンチグラフィ

実際に機能している腎臓の大きさ、形、位置を調べることできます。

核医学検査ともいわれ、放射線同位体を用いた特殊な検査薬を注射し、腎尿路での検査薬の「取り込まれ方」を撮影します。検査のため点滴確保が必要になります。 - 排尿時膀胱尿道造影(VCUG)

膀胱尿管逆流症の有無や膀胱尿道形態の確認をします。

膀胱内に細いチューブ(尿道カテーテル)を膀胱に留置して造影剤を注入します。

膀胱に造影剤が充満した状態や排尿時の状態をレントゲン撮影し、逆流の有無、膀胱や尿道の形態を確認します。 - MAG3シンチグラフィ

左右の腎機能そのものや、尿路通過障害の程度を調べることができます。

DMSAと同様に、放射線同位体を用いた特殊な検査になります。

検査薬の「排泄のされ方」を撮影します。検査のために、点滴確保と尿道カテーテルの留置が必要になります。

以下は、代表的な先天性腎泌尿器異常になります。

水腎症

- 病気について

腎臓で作られた尿は、腎杯~腎盂~尿管~膀胱と流れていきます。水腎症とは、尿の通り道が狭いことや、膀胱まで流れた尿が逆流することが原因で、腎盂・腎杯が拡張する形態異常です。頻度は800~1500人に1人程度で、多くは胎児超音波検査で発見されます。尿路感染症や腹痛などを契機に偶然発見されることもあります。 - 症状

基本的に症状はありませんが、姿勢の変化や多量の水分摂取により一時的に水腎症が悪化し、腹痛や吐き気・嘔吐を来すことがあります。 - 診断

超音波検査で診断の確定や重症度の評価を行います。当センターでは、片側grade3以上、あるいは両側grade2以上の場合に、前述の検査入院を行う方針としています。 - 治療・予後

grade1-2の水腎症であれば腎機能低下を来すことなく自然軽快することが多いため、定期的に超音波検査を行い観察していきます。症状がある場合やgrade3-4の水腎症で自然軽快傾向がなければ、泌尿器科と相談しながら手術時期を検討します。

膀胱尿管逆流症(VUR)

- 病気について

膀胱内の尿が尿管~腎臓に逆流する現象です。通常であれば逆流は起こりませんが、膀胱尿管移行部の先天的な形成不全や下部尿路障害などが原因となります。 - 症状

VUR自体に症状はありませんが、VURを契機に尿路感染症を発症し発熱などの症状がでることがあります。尿路感染症を契機にVURと診断されることもあります。 - 診断

診断や重症度の評価のためにはVCUGが必要となります。VURにより尿路感染症が発症した場合には、腎臓での炎症が瘢痕化し腎機能障害が残ることがあります(逆流性腎症と呼ばれています)。DMSAを行うことで腎瘢痕化を調べることができます。 - 治療・予後

VURの治療目標は、尿路感染症と逆流性腎症を予防することです。尿路感染症予防のために、抗菌薬の少量予防投与を行うことがあります。成長に伴いVURが自然消失することもありますが、抗菌薬の予防内服下でも尿路感染症を繰り返す場合や、学童期以降に高度VURが残存する場合には、泌尿器科と相談しながら手術時期を検討します。

多嚢胞性異形成腎

- 病気について

嚢胞形成を主体とする異形成腎で、水腎症、VURに次いで頻度の高い先天性腎尿路異常です。多発性あるいは孤発性の嚢胞を腎臓に一致する部位に認め、嚢胞の大きさは数mm~数cm程度と様々です。正常の腎組織は存在していません。4300人に1人の頻度で、片側性がほとんどです。 - 症状

症状は特にありませんが、乳児期に腹部腫瘤で発見されることもあります。 - 診断

超音波検査で交通性のない大小様々な嚢胞を認め、正常な腎組織を認めないことで診断します。また、反対側の腎尿路異常を30~40%に認めるため、当院では前述のような画像検査入院を行っています。 - 治療・予後

基本的に高血圧などの合併症や長期的な腎機能の経過観察を行います。嚢胞は自然退縮傾向があるため、嚢胞自体に対して外科的な手術を行うことは稀です。VUR等のその他腎泌尿器異常の合併を認める場合は、それらの管理が必要となります。腎機能予後は反対側の腎に異常がなければ良好ですが、低形成腎や水腎症等の異常を認める場合は腎機能が低下することもあります。

低形成・異形成腎

- 病気について

腎臓が作られる段階で何らかの異常を生じたもので、低形成腎は腎長径が小さくネフロン数が少ないもので、異形成腎は腎には本来存在しない構造を含むものです。実際に区別するのは困難なことが多く、臨床的には低形成・異形成腎として一括りして扱うことが多いです。その程度は様々ですが、本邦では1300人あたりに1例程度とされています。 - 症状

希釈尿が特徴的です。腎臓では必要な水分やナトリウムの取捨選択を行っていますが、低形成・異形成腎では再吸収障害を生じ、水やナトリウムを失います。それに伴い脱水や成長障害を来します。また、VURや下部尿路障害を合併することも多く、尿路感染症を反復することでさらに腎機能障害が進行します。 - 診断

超音波検査で年齢に比して小さい腎臓や、いびつな形態の腎臓を認めることで診断します。左右それぞれの腎機能評価のためのDMSAやVCUGなども行います。 - 治療・予後

先天的な腎臓の形態の問題であるため根本的な治療法はありませんが、合併する腎泌尿器異常に対しては手術などが検討されます。また、長期的な腎機能の経過観察や、水やナトリウム等の電解質の管理を行います。さらに腎機能障害が進行する場合、慢性腎不全としての管理が必要となり、経過次第では腎代替療法(透析、移植)が必要となります。

7.尿路感染症

- 病気について

尿路感染症(urinary tract infection:UTI)は、通常は無菌であるはずの尿中に細菌が入り込む感染症で、小児の有熱性感染症の原因として頻度の高い疾患です。3か月未満の乳児に多く発症します。1歳未満では男児に、1歳以降では女児に多くみられます。 - 症状

発熱、哺乳力低下、嘔吐、不機嫌など、他の感染症でも認めるような非特異的な症状を認めます。年長児では、頻尿、排尿時痛、腰背部痛、背部叩打痛などを認めることがあります。 - 診断

発熱などの症状に加え、尿検査で白血球や、尿中に細菌を認める(尿培養検査)ことで診断します。正確な診断のためには清潔な操作で尿検体を採取する必要があるため、乳幼児では尿道に細いチューブを挿入して尿を採取します。自分で排尿できる年長児では、陰部を消毒してから尿を採取します。 - 治療

尿路感染症に対しては7~14日間の抗菌薬投与を行います。乳幼児では、急に具合が悪くなることや、抗菌薬の内服が上手くできないことがあるため、基本的に入院のうえ点滴で抗菌薬投与を行います。尿培養で原因菌が判明した場合、その細菌に最も効果的な抗菌薬に変更します。症状が改善し内服が可能であることを確認できれば、抗菌薬を内服に変更し外来治療とします。 - 合併症

尿路感染症は基礎疾患のない乳幼児にも発症する感染症ですが、ときに膀胱尿管逆流症や水腎症等の先天性腎尿路異常が存在していることもあります。さらには、男児での包茎、高度の便秘症なども尿路感染症のリスクとなります。基礎疾患がある場合は尿路感染症を反復しやすく、腎瘢痕形成と将来的な腎機能障害のリスクとなります。

当院では、➀短期間に尿路感染症を繰り返す場合、②尿路感染症罹患時に腹部超音波検査で腎尿路系の形態異常を認めた場合、③原因菌が一般的な菌(代表的な原因菌は大腸菌)ではなかった場合、に先天性腎尿路異常検索のための画像的精査を行っています。具体的な画像的精査の方法については、『先天性腎尿路異常』、の項目を参照してください。 - 再発予防

膀胱尿管逆流症を認めた際には、予防的に抗菌薬の少量内服投与を行います。抗菌薬予防内服下でも尿路感染症の再発を認める場合や、膀胱尿管逆流症の自然軽快がない場合は、泌尿器科と相談しながら手術時期を検討します。

また、腎尿路異常がなかった場合、排尿排便管理を行います。具体的には、トイレで排尿できる児には、日中の2時間おきの排尿を指導します。硬便やコロコロうんちを認める児には、スムーズな排便ができるように薬物治療を行います。 - 予後

適切な抗菌薬治療を行えば解熱する予後の良い感染症ですが、基礎疾患として膀胱尿管逆流症等の腎尿路異常があり尿路感染症を反復した場合、腎臓に痛みが生じ(腎瘢痕)、将来的な腎機能障害の原因となることがあります。腎瘢痕を来さないために、尿路感染症の早期発見・早期治療と、原因となるような合併奇形の精査は重要となります。

8.腹膜透析

腎臓の機能が悪くなった時に行う治療の一つで、腎臓の働き(体内の水分バランスをとる、体中の老廃物を尿として捨てる)の代わりをするものです。末期腎不全に対する透析として血液透析と腹膜透析がありますが、当科では年少児から腹膜透析の導入が可能です。

腹膜透析は日中は透析の機械に繋げることはないため、通常の学校生活をおくることが可能となります。腹膜透析のカテーテル挿入は、外科医が腹腔鏡下で行っております。透析機器は、小児用と成人用ともに採用しています。腎移植に関しては、東京女子医科大学の腎臓小児科と連携を取っています。

9.夜尿症、昼間尿失禁(夜尿症外来)

腎臓外来とは別に夜尿専門外来(木曜日、金曜日)において、5歳以降の昼間尿失禁や6歳以降の夜尿症の診療を行っております。

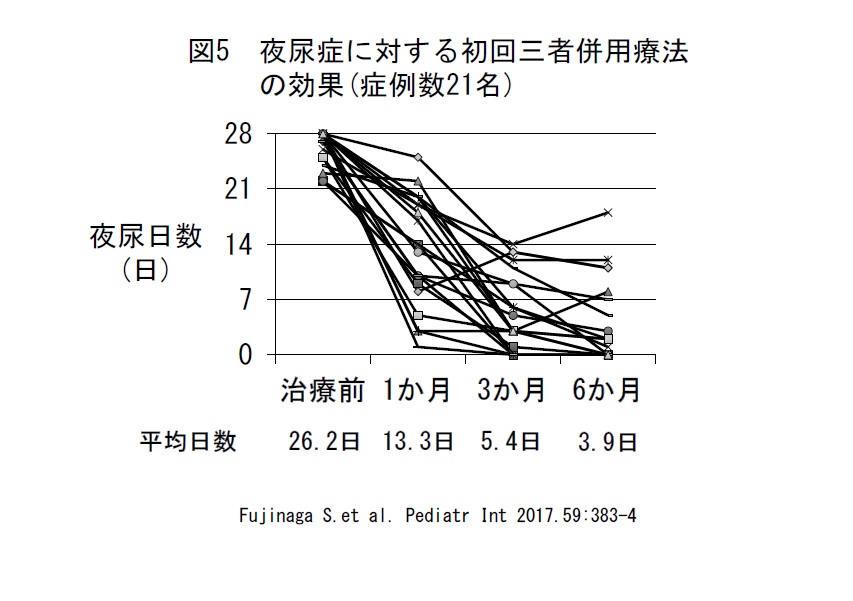

当センターの夜尿外来は、30年以上の歴史と豊富な臨床経験を有しております。難治例に対しても、様々な薬物療法やアラーム療法を行い、ほとんどの患者様の夜尿頻度の減少が得られております。特に難治性が予測される患者様には、初回から三者併用療法(薬物療法2剤とアラーム療法)をおこなっており、良好な治療成績を得ております(図5)。

患者様の紹介、電話相談について

科長の藤永は、これまで学会編集ガイドライン(小児特発性ネフローゼ症候群診療ガイドライン2013、小児検尿マニュアル、小児IgA腎症診療ガイドライン2020、夜尿症診療ガイドライン2016、同2021)の作成メンバーを務めています。

特発性ネフローゼ症候群、腎炎、検尿異常(腎生検)などでお困りの場合、および入院のご依頼は、ご遠慮なく048-601-2200(代表)へ連絡をお願いいたします。

なお平日は腎臓科科長の藤永へ、夜間土日休日は腎臓科担当医師へ、『患者様の紹介、相談』とお伝えください。

また外来への患者様ご紹介に関しては、初診外来(腎臓外来:月曜日~金曜日 午後、なお夜尿症、昼間尿失禁は「夜尿症外来」宛で木曜日、金曜日)の予約をお願いいたします。

また状態を把握するには、早朝第一尿(朝起きて一番の尿)が必要になります。10cc程度の早朝尿を持参いただければスムーズに診療に入れますので宜しくお願いいたします。

腎臓科のスタッフ紹介

|

役職 |

氏名 |

最終学歴(卒業年) |

専門・資格 |

|---|---|---|---|

| 科長 |

藤永 周一郎 |

順天堂大学 (1997年(平成9年)卒) |

日本小児科学会専門医/指導医、日本腎臓学会専門医/指導医、 臨床研修指導医、 小児体液/高血圧研究会(世話人) |

| 医長 |

櫻谷 浩志 |

順天堂大学 (2007年(平成19年)卒) |

日本小児科学会専門医/指導医、日本腎臓学会専門医/指導医 医学博士、日本小児腎臓病学会代議員 |

| 医員 | 齋藤 彩 | 東京慈恵会医科大学 (2017年(平成29年)卒) |

日本小児科学会専門医 |

| 医員 | 齋藤 佳奈子 |

東京女子医科大学 (2018年(平成30年)卒) |

日本小児科学会専門医、日本腎臓学会専門医 |

| 医員 | 谷本 亮輔 | 順天堂大学 (2018年(平成30年)卒) |

日本小児科学会専門医、NCPRAコース |

| 医員 | 小野 貴広 |

昭和大学大学院 (2023年(令和5年)卒) |

日本小児科学会専門医 |

| 非常勤 | 仲川 真由 | 新潟大学 (2008年(平成20年)卒) |

日本小児科学会専門医/指導医、日本腎臓学会専門医、 日本小児腎臓病学会代議員 |

| 応援医師 | 三浦 健一郎 |

東京大学 (1999年(平成11年)卒) |

東京女子医科大学腎臓科小児科教授 |

お知らせ

- 埼玉県立小児医療センターは、紹介制です。医療機関の紹介状を必ずお持ちください。

- 受診される方はあらかじめ予約センター(048-601-0489)にお電話いただき予約を取って受診してください。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください