循環器・呼吸器病センター > 診療科及び各部門の紹介 > 循環器内科 > 経カテーテル的肺動脈バルーン形成術(balloon pulmonary angioplasty:BPA)

ここから本文です。

掲載日:2025年11月26日

経カテーテル的肺動脈バルーン形成術(balloon pulmonary angioplasty:BPA)

慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH:chronic thromboembolic pulmonary hypertension)

血栓が形成(多くは足の静脈で形成)されて、血流にのって肺の血管を詰まらせてしまい(塞栓)、これにより肺の循環が悪くなり、肺循環の圧が上昇してしまう[肺高血圧(PH:pulmonary hypertension)]病気です。

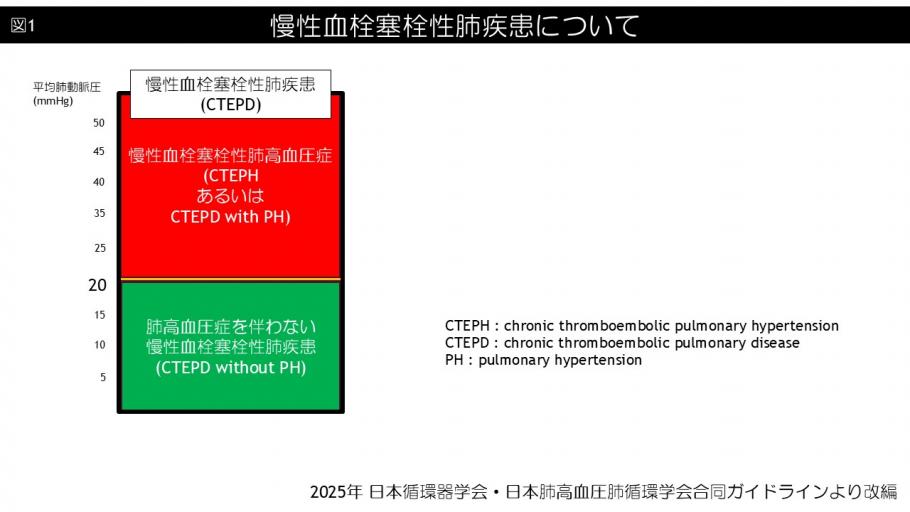

肺の血圧は、体血圧[通常(収縮期/拡張期)120/60mmHg 平均75mmHg]のだいたい5分の1程度の圧で24/12mmHg 平均15mmHg程度ですが、肺の血管が6割以上障害されると上昇してきます。心エコーで推定できる肺動脈収縮期圧45mmHg以上になってくると、だいたい肺高血圧とみなされます。定義上は「平均の肺動脈圧21mmHg以上(旧基準では25mmHg以上)」が肺高血圧となります。平均の肺動脈圧を重要視する理由は、この圧が最も予後を規定し、圧が高ければ高いほど余命が短くなるためです。

病態は慢性の血栓が肺の血管を詰まらせている状態であっても、肺高血圧症をきたしていないものもあります。これらすべて含めて、総称して慢性血栓塞栓性肺疾患(CTEPD:chronic thromboembolic pulmonary disease)といわれます。このなかで、肺高血圧症をきたしているものがCTEPHあるいはCTEPD with PHといわれております(図1)。

慢性化した血栓は薬では溶かす事が出来ず、固くなり無くなることはありません。以前は有効な治療法がなく、国の定める「指定難病」の一つであり、上記病名で申請して認定されれば公費負担で医療が受けられます。

治療としては(1)薬物治療 (2)カテーテル治療[経カテーテル的肺動脈バルーン形成術(BPA:balloon pulmonary angioplasty)](3)開胸手術(当院では施行不可能で、手術可能な医療機関と連携をとり施行)が選択肢にあげられ、これらの組み合わせにより治療されます。

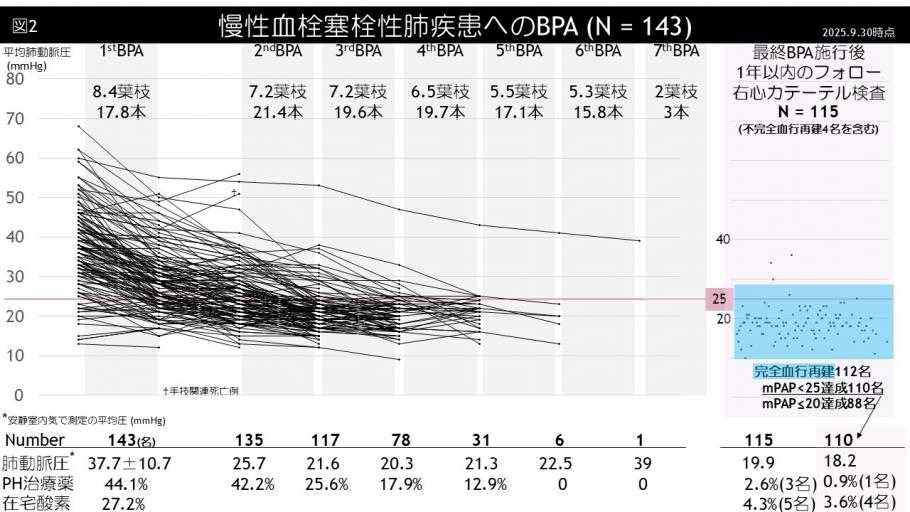

当院では2014年9月より取り組んでいます。カテーテル治療は患者1人に対して複数回実施する必要があります。2025年9月30日までに500件以上のカテーテル治療を実施してきております。2019年1月より日本循環器学会よりBPA指導施設の認定を受け、日本循環器学会認定BPA指導医、実施医とも在籍しております。

我々の施設におけるBPA治療の特色としては、以下が挙げられます。

- 完全血行再建を目指し、薬物治療や在宅酸素を離脱でき、肺循環を正常に近づけることができていること

- 少ない治療回数(中央値3-4 sessions ほぼ6 session以内で得る事が出来ていること

- およそ1-2回の治療にて平均肺動脈圧を25mmHgに到達していること(図2)。

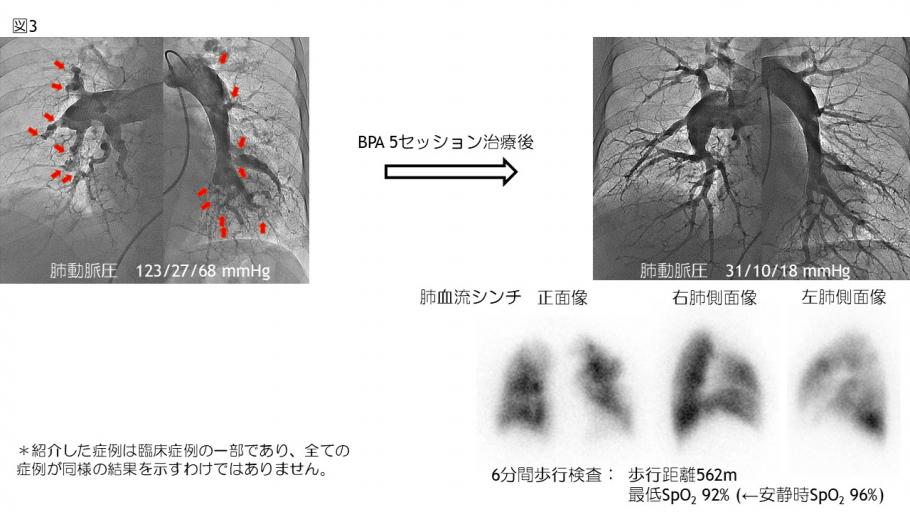

カテーテル治療後の肺障害は、軽度の血痰や、画像上の無症候の肺野陰影を含めれば60~70%あります。肺障害の原因は概ね、カテーテル治療に関連した血管傷害と考えられています。止血剤の障害血管への注入(ゼラチンスポンジによる塞栓による一過性の血流遮断)含めた止血処置の向上により、重度の合併症となることは稀となってきました。ただし、残念ながらカテーテル治療関連死も1例あり、リスクを伴う治療であることも事実です。

肺血管は多数あるため、障害血管をカテーテル治療で完全に治療することは困難です。しかしながら、不完全であっても正常に近い状態で生活することは実現可能になっております(図3)。

CTEPHは適切な治療により余命だけでなく、運動機能も改善が確認されています。さらに、一度改善して抗凝固薬を適切に継続していれば再増悪なく、難病の位置づけながら健常人同等の生活機能と予後を目指せる時代となりました。カテーテル治療開始時の平均年齢は66.4歳で30歳~88歳の方が、このカテーテル治療を受けております。年齢に対する制限は強くないように思われますので年齢を理由に治療をあきらめる必要はないと思われます。薬物治療の選択肢もあります。

また、肺高血圧症を伴わないCTEPDにおいても、治療により症状の改善が示されています。肺高血圧を伴わないCTEPDは、急性肺血栓治療後に観察されることが多いことが認知されてきました。急性肺血栓が治ったのに「前できたことが疲れてできない」、「息切れがするようになったが歳のせいだと思っていた」という症状により発見されることがあります。該当すると思われる場合は、当施設への紹介および精査をご検討下さい。

我々は埼玉県で唯一の認定施設として、責務を全うすべく治療成績の向上に努めており、本治療を施行した経験をもとに新たな手技の挑戦、エビデンスの公表をすすめております。同時に、最善の治療法を選択して参ります。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください