埼玉県立がんセンター > 診察関連部門・診察科のご案内 > 診療科のご案内 > 消化器内科 > 肝臓がん

ここから本文です。

掲載日:2025年7月3日

肝臓がん

肝臓がんの多くは「肝細胞がん」というタイプの腫瘍です。

肝細胞がんは自覚症状がないことも多く、医療機関での定期的な検診や、ほかの病気の検査のときなどに、検査異常により発見されることも少なくありません。

検査として、腹部超音波(エコー)検査や、造影剤を使用したCT、MRI、腫瘍マーカー検査を組み合わせて行います。また、肝腫瘤の一部に針をさして細胞を採取する検査(肝生検・針生検)が必要なこともあります。

治療方法としては切除(手術)、ラジオ波焼灼療法(RFA)、放射線療法、肝動脈化学塞栓療法、抗がん剤治療、肝動注化学療法があります。

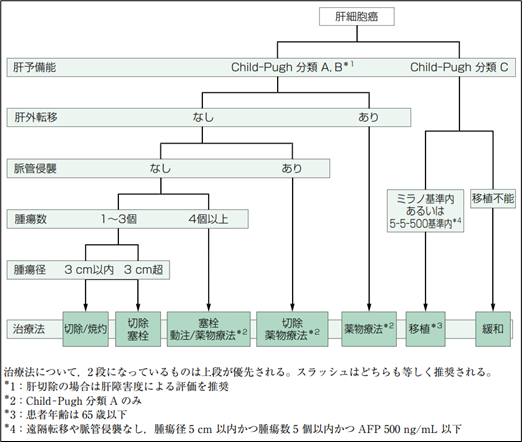

腫瘍の大きさ・数・位置・広がり方、肝機能、全身状態から、肝癌診療ガイドラインに示された治療アルゴリズム(図)を参考とし、消化器外科、放射線科と病状を検討し、患者さんに最適な治療を提案できるようにしています。

消化器内科では放射線療法・肝動脈化学塞栓療法の患者さんのマネジメント、および、ラジオ波焼灼療法、抗がん剤治療の治療を担当しています。

肝細胞癌の抗がん剤治療は、2019年から免疫チェックポイント阻害薬を含む治療法が標準として使用されるようになっています。

アテゾリズマブ+ベバシズマブ、デュルバルマブ+トレメリムマブ、ニボルマブ+イピリムマブのいずれかの治療が1次治療として行われます。

図:治療アルゴリズム(肝癌診療ガイドライン2021年版 より。一般社団法人 日本肝臓学会 編)

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください