ここから本文です。

掲載日:2025年6月20日

第5病棟

第5病棟案内

治療対象

児童・思春期外来に通院中の、入院治療が必要と判断された小、中学生のお子さんを対象に、入院治療を行っています。

対象となる主な疾患は、統合失調症、うつ病などの精神病、強迫性障害、身体表現性障害などのいわゆる神経症、発達障害の2次的反応などです。摂食障害に関しては、身体症状によっては当センターでの診療ができない場合もあります。その際は、小児科等の受診をお勧めする場合があります。

治療

主治医による診察、看護の日々のケアや個別の関わり、作業療法、心理面接など、多職種による治療的介入を子どもの状態に応じて入院期間中を通して継続して行っています。一日の振り返りを看護師と行ったり、楽器の練習や勉強をスタッフと一緒に行うこともあります。また、入院中に院内学級で教育を受けられることも、児童・思春期病棟の大きな特徴となります。

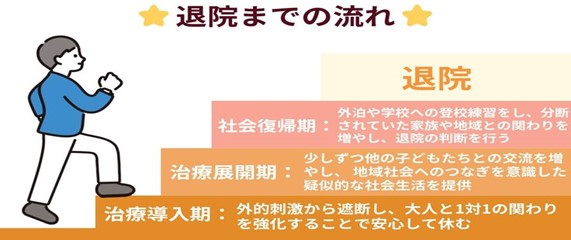

入院から退院までの流れ

すでに自身の人格や生活が確立されている大人においては、多くの場合、病気の症状を改善させることで健康的な生活に戻ることが期待できます。子どもにおいては、その人自身の人格も未確立、生活も一定の形で確立されているわけではないので、ほとんどの例で病気の症状を改善させる、という目標だけでは不十分です。入院治療の内容が入院前と退院後の生活環境としっかり連続していることが重要となります。

当病棟では、入院してから1か月後・3か月後・6ヶ月後のタイミングを基本に治療チームで患者状態や家族状況、地域の支援体制について話し合っております。患者さんの状態をチームで細目に評価し、実社会へ復帰できるか、患者さんのみならず家族の生活環境を含め、安全に安心して退院できるよう支援しております。

https://readyfor.jp/projects/kodomo555

クラウドファンディングサービス「READYFOR」CFページより

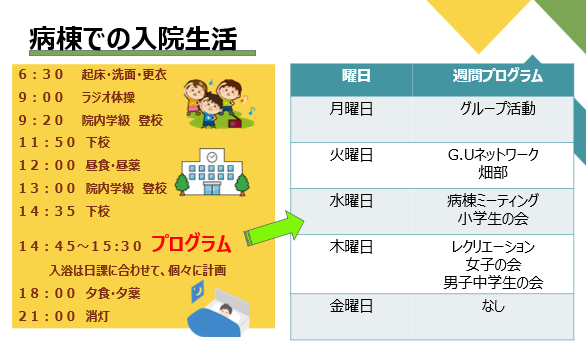

病棟生活

病棟スタッフ

児童精神科医師4名、看護師22名、臨床心理士3名、作業療法士1名、ケースワーカー1名が配属されています。

学習

けやき特別支援学校伊奈分校が、病棟の隣に設置されております。患者さんの状態に応じて、病室内での訪問授業からすすめていきます。徐々に学校への登校に移行し、教室での授業を受けます。また、季節ごとの学校行事にも参加し、原籍校に近い学習環境を整え支援しております。

病床数(30床)

- 保護室:3床(3室)

- 個室:27床(27室)全室個室

その他

- 集団治療プログラムの一環として、年5回セラピードッグによる「ワンワンふれあいイム」を実施しております。犬との触れ合いによって癒され、安心できる体験を提供しております。

- 令和6年度より、学習環境を拡充するためICTルームを開設しました。週2回パソコンやiPadを使って、YouTubeを見たり調べものをしたり、絵を描いたり等、インターネット環境を正しく活用する時間を設けております。使用するために必要なセキュリティ講義を受け、確認テストを行ないます。

用語解説

統合失調症

幻覚(実際には存在しないものが見える、聞こえる)、妄想(「誰かに見られている」「悪口を言われている」)が主な症状ですが、児童・思春期では、はっきりしない事もあります。「何か変だ」と漠然とした緊迫感を訴え、引きこもることもあります。

うつ病

「眠れない」「体がだるい」「食欲がない」などと訴えます。また様々な身体の不調を訴えることもあります。今まで好んでやっていた遊びに興味が持てなくなったり、気力がわかず、集中力が欠如して、不登校傾向となります。気分がふさぎ、絶望的になり、不安になります。イライラしてじっとしていられなくなります。自殺をほのめかすこともあります。

強迫性障害

自分では無意味で不合理だと思っている考えや行動に支配されてしまう状態です。例えば、手を洗っても洗っても汚れが落ちない気がして、長時間洗い続けてやめられないようなことです。

身体表現性障害

自分では気づかない不安、ストレス、葛藤が体の症状となって現れます。身体的な検査を行っても異常はありません。また、「自分は重大な病気に侵されているのではないか」と過剰に心配する心気障害もあります。

解離性障害

ある時期の記憶が抜け落ちていたり、自分のしたことや当時の状況を覚えていなかったりします。他の人格と入れ替わる現象が起きる場合もあります。

発達障害の2次的反応

発達障害とはその子が生まれ持ったハンディキャップです。具体的には、精神遅滞、広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群)、注意欠陥多動性障害などがあげられます。発達障害を持つ子ども達は、日常生活でのストレスが多く、不適応を起こしやすく、成長過程で上記のような疾患の症状を呈してくることがあります。それを2次的反応と言います。

作業療法

工作、運動、料理、遊びなどの様々な作業活動を利用して、お子さんの得意な事・苦手な事、家や学校で生活しやすい方法を一緒に考えていきます。個別にじっくりと時間をかけておつきあいし、上記のような評価だけではなく、お子さんの入院生活の気分転換も兼ねています。

病棟の1日のスケジュール

日課表

|

7時 |

7時30分 |

9時20分 |

11時30分 |

13時 |

14時30分 |

|---|---|---|---|---|---|

|

起床洗面 |

朝食登校準備 |

学校 |

昼食12時~ |

学校 |

病棟プログラム |

|

15時30分 |

18時 |

18時30分 |

20時 |

22時 |

|---|---|---|---|---|

|

おやつ・自由時間 |

夕食 |

自由時間 |

ねる準備 |

消灯 |

月・火・木の午後(14時45分から15時30分まで)は、病棟でプログラムがあります。

病棟行事

七夕会、かき氷大会、スイカ割り大会、盆踊り大会、クリスマス会など

レクリエーション(生どら焼き作り)

レクリエーション(生どら焼き作り)

関連リンク

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください