埼玉県立 小児医療センター > センターのご紹介 > 小児医療センターの概要 > 感染防止対策・抗菌薬適正使用の取り組み

ここから本文です。

掲載日:2025年10月27日

感染防止対策・抗菌薬適正使用の取り組み

感染防止対策・抗菌薬適正使用の目的

感染防止対策の大きな目的のひとつは、医療に関連した感染症の発生を未然に防止することと、院内で感染症が発生した場合に拡大しないように可及的速やかに制圧、終息することです。そのために、私たちは院内全体で感染防止対策の充実を図っています。

抗菌薬適正使用は、適切な抗菌薬(細菌に対する薬)使用を推進し、抗菌薬による有害事象を減らし、耐性菌の発生を防ぐことを目的としています。耐性菌を減らすには長い年月が必要ですが、未来の子どもたちに有効な抗菌薬を残すために、積極的に取り組んでいます。

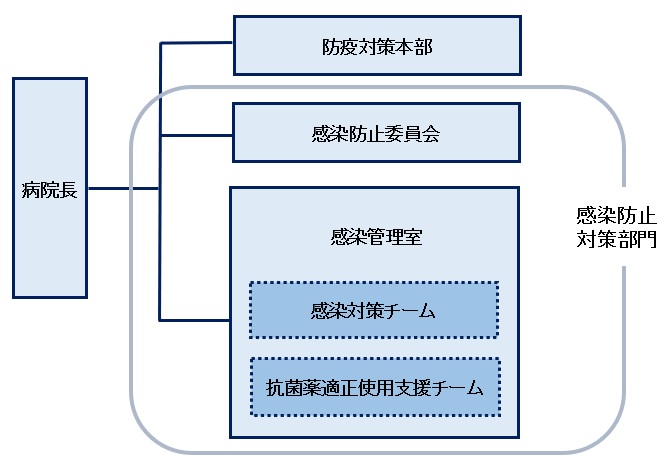

当院では、方針作成と最終の決定機関としての感染防止委員会を設置し、さらにその実働組織として感染対策チーム(Infection Control Team、以下ICT)と抗菌薬適正使用支援チーム(Antimicrobial Stewardship Team、以下AST)を設置し、医師・看護師・細菌検査技師・薬剤師がチームで活動しています。

院内感染対策・抗菌薬適正使用のための組織

院内感染対策・抗菌薬適正使用に関連する組織の役割

1.感染管理室

感染管理組織を統括して活動を行い、組織横断的に感染対策を推進します。

2.感染防止委員会

方針作成と最終の決定機関として、感染対策を推進するために、感染対策チームおよび抗菌薬適正使用支援チームの活動を支援します。

3.感染対策チーム

全ての感染管理活動を推進するための実働組織として、より具体的に感染管理対策の年間計画/活動方針、感染防止対策の基準/手順などを立案・実行・評価します。

4.抗菌薬適正使用支援チーム

抗菌薬適正使用を推進するための実働組織として、2017年秋に発足しました。抗菌薬を患者に使用する際に最大限の治療効果を導くと同時に、有害事象を最小限にとどめ、いち早く感染症治療が完了できるように支援を行います。また、抗菌薬適正使用の基準/手順などを立案・実行・評価します。

5.防疫対策本部

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」による第一類、第二類の感染症、あるいは結核が院内で発生したとき、または重大な院内感染が発生したかその恐れがあるとき、病院長が臨時に設置し対策を検討します。

感染防止対策の主な取り組み

1.手洗い・手指消毒を中心とする標準予防策の徹底

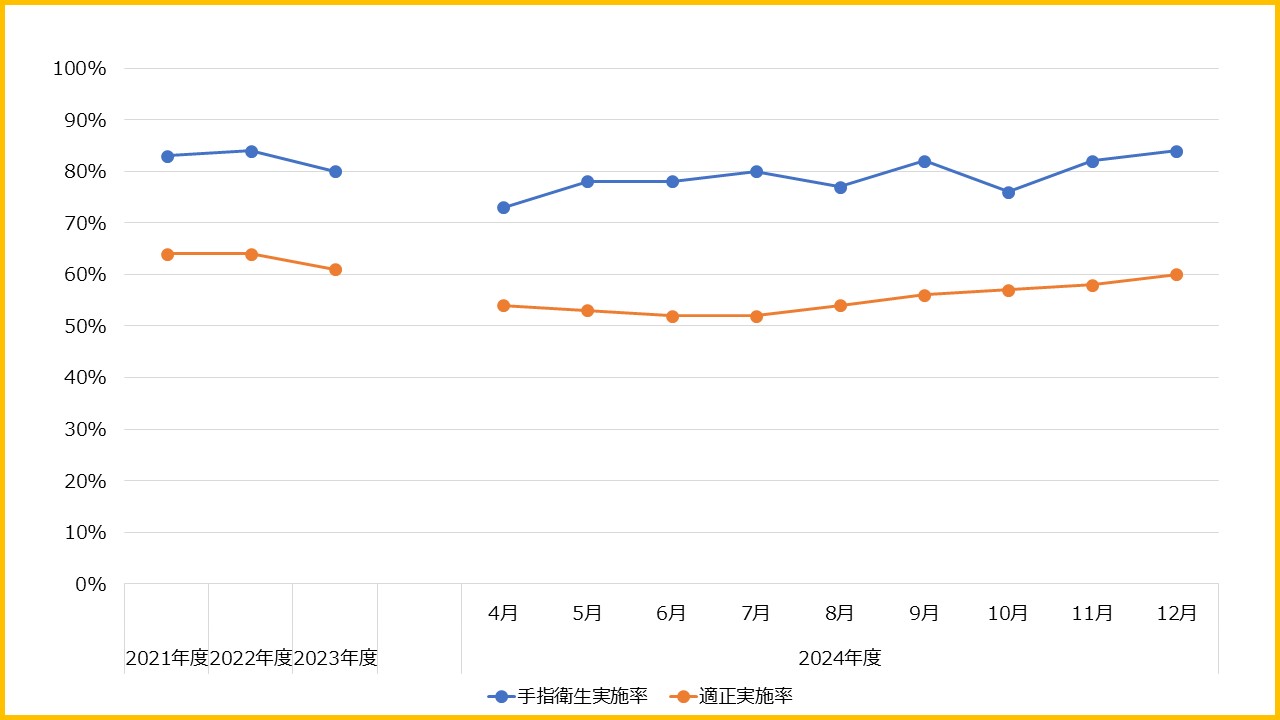

アルコールゲルの個人携帯を推進し、WHO(世界保健機構)が推進する5つの場面における手洗い・手指衛生率を毎月評価しています。

(下図、当院の手指衛生ラウンド結果)

5つの場面

- 患者に触れる前

- 清潔・無菌操作の前

- 体液に曝露された可能性のある場合

- 患者に触れた後

- 患者周辺の物品に触れた後

当院の手指衛生ラウンド結果

2.感染症別・処置別の予防策実施

症状や感染症の種類によって必要な予防策を決め、実施します。

3.院内ラウンドによる感染防止対策の確認・指導

ICTや各病棟の感染担当看護師による院内ラウンドにより、適切な感染防止対策が行われているかを確認します。

4.感染対策に関する職員教育、相談対応

オリエンテーションやICT研修会、手洗い講習会などを通して職員教育を行います。また、職員による針刺しなどの相談にも対応します。

5.感染症発生状況の把握と感染症発生時の対応

想定される以上の感染症発生がないかを確認し、「普段と異なる状態の一歩手前」をいち早く察知するように努めています。また、医療関連感染症の発生に深く関連する耐性菌(薬が効きにくい細菌)の検出状況をモニタリングしています。

6.感染防止対策マニュアルの作成・改訂

日常診療における感染対策がスムーズに実施できるように、必要に応じて改訂しています。

7.地域医療機関および全国の小児医療施設との連携

日本小児総合医療施設や感染防止加算連携施設との情報交換や院内ラウンドを通して、院内の感染対策のより適正化を図っています。

抗菌薬適正使用の主な取り組み

1.抗菌薬適正使用マニュアルの作成・改訂

内服・静注の抗微生物薬について、用法用量、注意点、適応となる病態についてマニュアルを作成し、定期的に見直しを行っています。

抗菌薬マニュアル(令和5年4月改訂)(PDF:1,380KB)

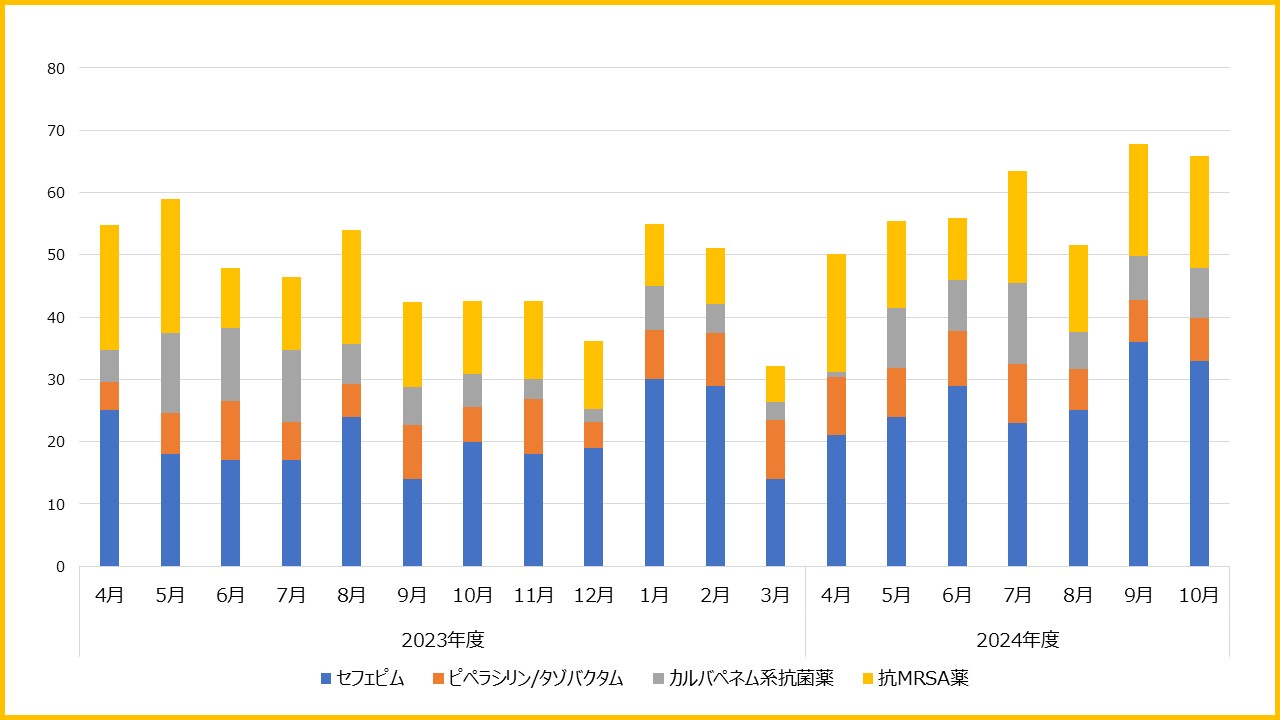

2.特定抗菌薬適正投与モニタリングと適切な感染症診療を目的とした介入

当院では、バンコマイシン、セフェピム、ピペラシリン・タゾバクタム、メロペネム、シプロフロキサシン、ペラミビルを、特定抗菌薬(抗ウイルス薬含)とし届け出制を導入しています。毎週使用状況を確認、フィードバックを行っています。

広域抗菌薬使用量DOT=抗菌薬使用延日数(日)/在院患者延数(bed-days)×1000

3.広域抗菌薬使用量モニタリングの結果

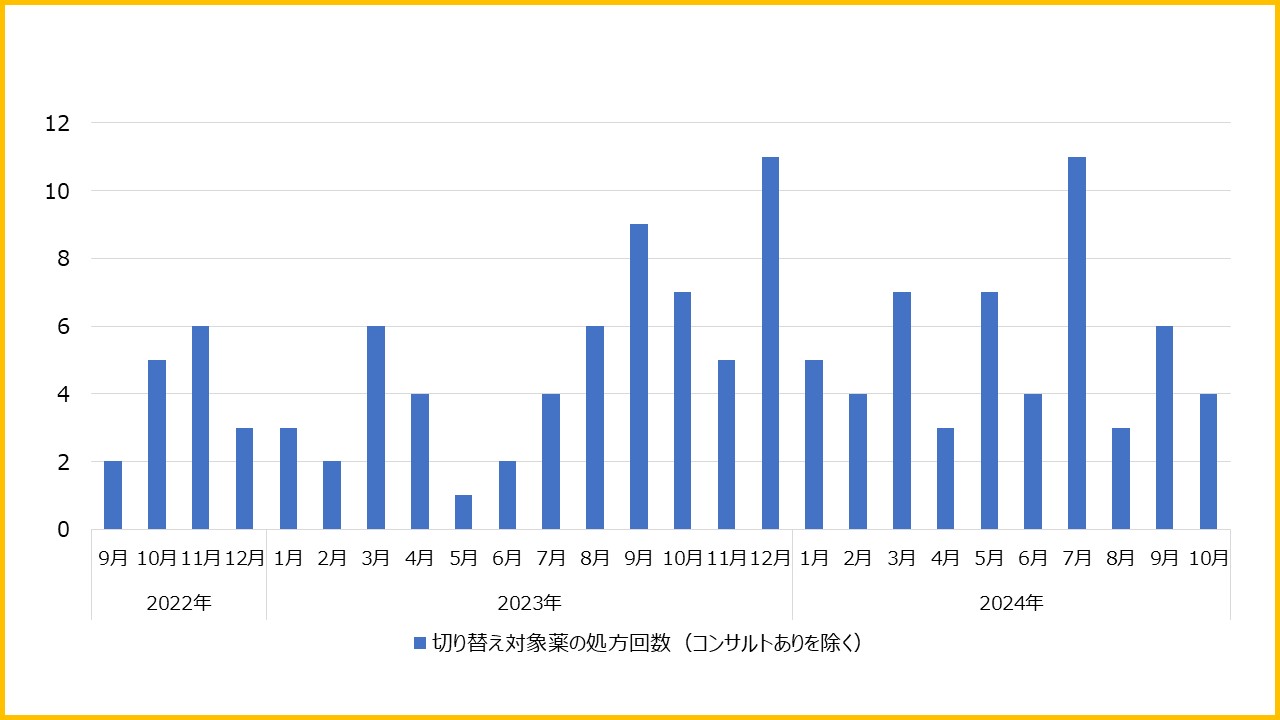

各診療科医師と治療選択薬についてディスカッションの上、院内で採用している内服抗菌薬を25種類から18種類へ減らし、さらに「1.腸管吸収率が低い、2.重篤な有害事象の報告がある、3.保険用量が少なくエビデンスに基づいた治療が困難、4.細菌の耐性化を誘導しやすい」のいずれかに当てはまると判断した抗菌薬(第3世代セフェム系抗菌薬、キノロン系抗菌薬、ホスホマイシン、ミノサイクリン)を切り替え対象内服抗菌薬とし、処方状況をモニタリングしています。2018年には80件を超える月もありましたが、直近ではASTチームへのコンサルトがない処方は5件/月程度にとどまっています。

切り替え対象抗菌薬処方回数

4.薬剤血中濃度モニタリングの実施

薬剤師が薬剤血中濃度モニタリングを行い、適切な投与設計を提案しています。対象薬剤はバンコマイシン、テイコプラニン、ゲンタマイシン、アミカシン、ボリコナゾールで、対応件数は2017年度:82件、2018年度:109件、2019年度:216件、2020年度:305件、2021年度:342件、2022年度:392件、2023年度:297件でした。

5.アンチバイオグラム

アンチバイオグラムとは、ある一定期間において検出された細菌の抗菌薬への感性率(どれくらい有効か)を示した表です。医師が適切な抗菌薬選択のツールとして用いるほか、抗菌薬が効かない微生物(耐性菌)の検出率をモニタリングすることにより、院内の感染対策が適切に機能しているかを評価しています。

当院では細菌検査技師が年に1回アンチバイオグラムを作成し、医師の適切な抗菌薬選択を支援しています。

6.感染症に関わる検査の適正化

適切な感染症診療を行うために、必要・不必要な検査について検討し、より臨床に有意義な情報を反映できるように改訂をしています。

感染対策・抗菌薬適正使用についてのお問い合わせ

医療機関に勤務されている方を対象に、感染対策や抗菌薬使用に関するご相談を受け付けています。

お困りのことがありましたら、下記のお問い合わせよりご連絡ください。後日ICT・AST担当者よりご連絡させていただきます。

県民のみなさまへ

感染対策チーム(ICT)・抗菌薬適正使用支援チーム(AST)では県民のための医療セミナーを開催しています。子どもたちの未来を見据え、県民の皆さまと共有したいことをテーマに企画しています。

令和7年(2025年)12月20日(土曜日)開催

2025年度第6回県民のための医療セミナー「幼稚園や学校における感染対策と子どもに関するエトセトラ」

埼玉県立小児医療センター感染対策チームの看護師・薬剤師・臨床心理士・医師、あいあいクリニック南部医師が分かりやすくご説明します。会場参加(100名)とオンライン参加(500名)のハイブリッド開催です。

2025年度第6回県民のための医療セミナー「幼稚園や学校における感染対策と子どもに関するエトセトラ」チラシ(PDF:306KB)

過去開催

2022年度、2023年に開催された内容は小児医療センター公式Youtubeでご覧いただけます。

- 2024年

幼稚園や学校における感染対策と子どもに関するエトセトラ(PDF:507KB) - 2023年

こどもの感染症と感染対策のこと

埼玉県立小児医療センターの医師・看護師・検査技師・薬剤師が答えます!(PDF:758KB) - 2022年

こどもの風邪、何がほんと?

埼玉県立小児医療センターの医師・看護師・検査技師・薬剤師が答えます!(PDF:1,040KB) - 2021年

いま知っておきたい!家庭でできる感染症対策

~新型コロナやインフルエンザから「お子さんを守る」ために~(PDF:3,502KB) - 2019年

”子どものかぜ”大人が子どものためにできること

~風邪の予防と治療、自宅で看病するときのポイントをご紹介します~(PDF:3,968KB)

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください